■ 槍術 ■

(そうじゅつ)

|

| ▲槍術は剣、薙刀(なぎなた)、長巻(ながまき)、棒、杖、腕節棍(わんせつこん)などと倶(とも)に「柄物(つかもの)」と呼ばれ、実戦・戦場において、最も重要な武器に数えられてきた。

特に、槍、薙刀、長巻などは「長柄」の武器として、剣術に対峙した重要な武器であった。剣術の間合から検(み)れば、剣を持つ敵からは遠く、自分からは敵が近いという利点を持った武器である。(写真は、「右前半身構え」である。本来、槍は、「左前半身」で構えるものであるが、わが流においては基本中の基本を「右前半身構え」に置き、次の段階で、槍本来の「左前半身」に移る。これは対剣術戦を想定している為である)

さて、槍の構えには二通りがある。一つは、「右前半身構え」であり、もう一つは「左前半身構え」である。一般に槍は、多くが右利きである為、左前を半身にして構えるのが普通であるが、左利きの場合、右前半身となる。また、対剣術の場合は、右半身構えが剣術の右半身構えと対応し、剣の動きを悟ることが出来る。

右前構えは、わが流では「剣に対峙した構え」であり、剣が右前に構えるのに対峙(たいじ)したもので、左前構えは、銃剣術などの、突きの際に「ひねる」などの動作が加わった、突きを前提とした構えである。 |

|

| ▲日本陸軍の銃剣術大会。(写真は昭和12年頃) |

| |

|

|

▲軍隊式銃剣術の左前構えの図

銃剣術の足の構えでは左前。

|

|

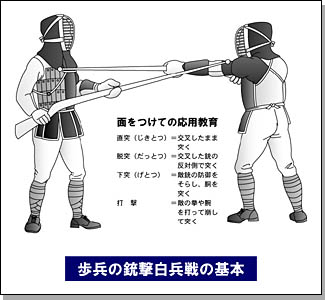

▲軍隊式銃剣術・歩兵の銃撃白兵戦の基本図

旧日本陸軍では銃撃白兵戦を得意とした。

|

|

銃剣術において左前半身になるのは、右手の指で小銃の引き金を引く為である。これが右前半身になっては、左手の指で引き金を引かねばならず、したがって右手の指で小銃の引き金を引く為に、左前半身の方が都合がよい。

さて槍構えの基本は、本来は左前に構えるのであるが、わが流では最初の基本型を「右前に構える方法」をとり、これを剣術に対峙させているのである。対剣術戦は、右前構えであるからだ。

しかし、「槍の威力」においては、左前構えで、右手で捻(ひね)りながら突く方法が最も効果が大きく、これは左手を銃砲の筒(管)に例えるならば、右手は銃砲の筒を通って前に、螺旋状(らせん‐じょう)の溝切りから打ち出される弾丸であり、右手で回転させながら捻って前に突き出す術である。これは銃剣術と同じ、捻りが加わり、突き出す際は一種の弾丸効果を持つ。

わが流においては、したがって右前構えを基本技において剣術に対峙できるようにして、まずこれを学び、次に左前が前にして、種々の柄物に対峙できるように、この術を学ぶのである。槍術で知られている構えは、多くが薙刀などと同じく、「左前半身構え」であるが、槍術で剣術に対抗する為には、単に左前構えばかりに固執してはならない。左右が対象になるように、「右前半身構え」も必要である。

|

| ▲左半身の槍。槍は一般には「突く」ものと思われているが、実戦では突くよりも、「叩く」方が多く、槍は「叩くもの」と解するべきである。 |

更に、「左前半身構え」というのは、一番の急所である「心臓を前に出す」という構えであるが、これは長物を持っているという有利な点が左前をさせるのであって、もし握っている柄物(つかもの)が短い場合、安易に「左半身構え」だけでは不利になるからである。したがって、左右対称になる必要がある。

剣術には多種多様で、種々の剣儀によって斬りつけてくる儀法があるが、この儀法を槍術で対抗する為には、剣術を学ぶと同時に、変化多彩な槍の操法も研究すべきである。あるいは槍は遠間からの攻撃が出来る反面、同じような薙刀や長巻の場合も遠間であり、こうした武器の研究と操法も研究するべきであろう。

遠間の有利は、槍術者は敵が自分の間合に入っていながら、敵はこの間合の中に入っていないということである。特に直線攻撃に対しては、アウトレンジ戦法が可能となる。

|

●西郷派大東流の槍術戦闘思想

槍には、様々な種類のものがある。古刀期(平安中期以前)に袋槍(ふくろ‐やり)があり、樫棒柄(かしぼう‐づか)に被せる槍であった。また南北朝の頃には、菊池槍(きくち‐やり)が登場し、この槍は短刀か鎧(よろい)通しのようになった「切刃造り」になっており、冠落(かんむり‐おと)しとなるもので、茎長(くきなが)で、室町末期まで盛んに用いられた槍である。

次に古刀期のおいても、片鎌槍などがあり、加藤清正(かとう‐きよまさ)がその槍の手練(でだれ)であったことは有名である。更には、笹穂槍(ささほこ‐やり)や千鳥十文字槍(ちどり‐じゅもんじ‐やり)などがあり、宝蔵院流槍術で十文字熊槍(じゅうもんじ‐くまやり)が有名である。

その他にも、槍の種類として、室内で闘う為の穂先から石突までが6尺以下の手槍(て‐やり)や、6尺に仕立てた袋槍(ふくろ‐やり)があり、更に全長が4尺にも満たない短い籠槍(かご‐やり)などがある。

また、槍に似た武器としては、片鎌薙刀(かた‐かま‐なぎなた)があり、既に古刀期に存在していた。この片鎌薙刀というのは、片鎌槍と同じように、薙刀の刃の片側に片鎌を設けたもので、薙ぎ払うと同時に、中国古代のL字型に曲がった戈(ほこ)のような役目もあったと考えられる。

|

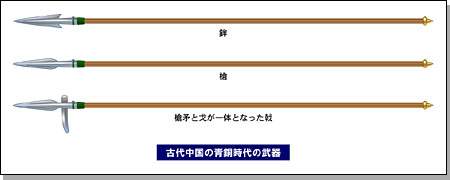

▲古代中国の青銅時代の鉾、槍戈、戟。

(画像クリックで拡大) |

さて、槍の戦闘思想は、もともと中国古代の「戈(ほこ)」に根源を発し、やがて日本に伝来して「槍」の姿を得る。したがって槍と戈は一種の異名同物であり、古刀期には戈という呼び名があり、後世では槍と呼ばれるようになる。

戈の形態を持った武器は、鎌倉期に入ると、殆ど使用されなくなり、柄を長くして先に穂の大身を付けたものが「槍」と称されるようになった。

一般に槍というと、主に刺殺のために用いられる武器と思われているが、単にそれだけではない。戦闘展開の最初では、「薙ぎ払う」ために使われるもので、長槍の柄の長さを制空圏にして、その半径内を戦闘ステージとして動きを行うもので、単に前面にいる敵に対してのみの戦闘ではなく、多数を相手にした戦闘にも用いられた。

「多敵之位」で用いる槍は、一対一の戦闘よりも、多数を相手にした戦闘を想定したもので、そこに展開されるものは制空圏内に敵を誘い入れて、第一は「薙ぎ払う」という術を用いての戦争であった。

次に、「刺す」という行為が出てくる。

|

| ▲兼房の槍の穂先戈身。造りは菖蒲造り。(刃渡り:35.80cm、波紋:直刃のたれ、目釘孔1個。銘:兼房作。写真提供:大東美術刀剣店 福岡県公安委員会 第10221号) |

「刺す」技術は、単に突き出すだけの技術では駄目で、突き出す瞬間に「捻り」が加わらなければならない。「捻り」があって、敵に大きなダメージを与えるのであった。刺すだけでは、槍の穂先を、敵の肉体深くに大きく食い込ませることが出来ない。捻ることにより、肉体に深く突き刺さるのである。つまり、鎧(よろい)を突き抜けて肉を斬り、骨を砕き、心臓部へと貫いて、刹那の速さをもって、一撃必殺を果たしたのである。

「捻り」を行う際、前方の「筒となる添え手」(管)になっている手(【註】一般には左半身構えとなっているので、左手が「筒」の役割を果たす)は、銃身で言えば銃筒であり、逆の「突き手」(【註】捻りをもって突き立てる)が撃鉄(げきてつ)を叩いて、弾を前に発射させる火薬のような威力を発揮させるものである。

また、前に撃ち出す際、捻りを加える突き方は、西洋式銃剣術の歩兵対騎兵の格闘にも見られるもので、歩兵が騎兵を下から攻撃する場合、捻りを加えて、騎兵へと突き出すものである。この際の歩兵の銃剣が、捻り不十分で突き出されると、騎兵は歩兵の銃剣を騎馬刀(サーベル)で受け、その攻撃は躱(か)わされるか、逆の上からサーベルで頭を叩き斬られることになる。

西郷派の槍術は、西洋式銃剣術に一部類似した操法があり、例えば、「徒侍(かち‐ざむらい)」対「騎馬侍(きば‐ざむらい)」の場合の攻防戦においては、徒侍は下からの槍での対峙(たいじ)が基本となり、騎馬侍に対峙しての攻撃は「捻り」重視の「突き」となる。捻りを用いることで、突き出す威力は凄まじいものとなり、かつては一ト槍(ひとやり)で3、4人を一度に突き刺したといわれる。

●敵の槍は踏みつけ、自在を奪う

「槍を踏む」という兵法の呼吸について、説明を加えなければならない。

大分の兵法において、敵が矢を射掛けたり、鉄砲の弾丸を撃ち込んでくるとき、こちらもそれに応戦して、矢を番(すが)え、弾薬を筒詰めなどしては到底間に合わない。また、一斉攻撃をしてくる敵に対し、これでは反撃は不可能に近くなる。

こうした局面に至った場合は、こちからか敵に掛かって行くがよい。素早い掛かり方をすれば、敵は矢を番えることも出来ず、弾丸の筒詰めもままならなくなる。特に鉄砲の場合、一発撃ち放てば、二発目を撃つまでに時間が懸かり、余裕が失われるものである。

こうした矢先に、敵に仕掛け、敵の攻撃を踏みつけていくのである。

また、一分の兵法においても、これが一対一の果し合いである場合、道理は同じである。敵が撃ちかけてくる剣や、その他の武器でも、跡を打とうとすれば、向こうもそれに反応し、払いを掛ける。そこで、対戦は五分五分とあり、決着がつかずに膠着(こうちゃく)状態となる。

これは槍同士の戦いも同じである。そこで敵が突いて来る槍の柄を捕まえて足で踏みつけ、近間から敵を突くのである。この場合、呼吸で突き込み、敵が槍を踏まれて動けぬように持っていき、こちらが近間から突き立てるのである。

この場合、「足で踏み付ける」といっても、何も足だけとは限らない。躰でも、心でも、槍の尖先(きっさき)でも構わないのである。敵の攻撃を詰まらせて、圧倒することなのである。所謂(いわゆる)これは、「枕をおさえる」ことにも通ずるが、この場合、頭を抑えることをいい、その場合の効果が最も大きいのは、第一が目玉であり、第二が咽喉玉(のど‐たま)である。これを総称して、「アタマ」といい、四タマのうち、三タマが咽喉より上の上半身に集中し、第四が睾丸のキンタマである。

これは敵の機先を制して、先制攻撃に出ることを意味する。

さて、なぜ目玉が第一番目に挙げられるほどの急所になるかというと、眼というのは、生命と同義語であるからだ。そこを狙って攻撃するのであるから、視力を失うということは、全体の一部分であっても、部分的な死を味わうことになる。この意味で、眼を狙う効果は大きいのである。

実力が同じで、五分五分の戦いとなっては勝負が長引く。小競り合いと、膠着(こうちゃく)状態は永遠と続く。したがって、誘いをかけ、敵の出てくるところを即座に踏みつけ、まず、優位に立つのである。相手の「枕をおさえる」ことが出来れば、心の裡(うち)が優位になるのである。また、余裕も出来よう。

しかし、これは近代戦においては殆ど通用しないので、古戦場での戦い方と、近代戦での戦い方の違いを充分に認識しておく必要があろう。

既にこの違いは、十六世紀の乱世の兵法において証明済みであり、織田信長と武田勝頼との「長篠(ながしの)の戦」で、これ以前の兵法が通用せず、覆されたことは歴史が示す通りである。

かつて武田赤備えの騎馬武者隊が、信長の工夫した三段構えの足軽鉄砲隊の一斉射撃には手も足も出ず、あえなく惨敗している。近代兵器である鉄砲の出現は、これまでの戦術上の戦い方を、完全に覆(くつがえ)してしまったのである。

かつて、先制攻撃は、先手を取る為の重要なポイントであった。とことが、近代兵器の出現でこれは大きく逆転したのである。近代兵器は、敵を充分に惹(ひ)き付けておいてから、一斉射撃するという戦法に変わったのである。

また日露戦争当時における、旅順(りょじゅん)要塞に対する日本陸軍歩兵部隊の肉弾攻撃も、実は先手必勝の、敵を踏みつけて優位に立つ戦法であったが、時代は肉弾戦が通用しない時代になっていた。

この戦争において、究極的には日本側が勝利したが、しかし、大多数の犠牲を出したことは周知の通りである。愚将の指揮した、肉弾人海戦術であった事実も免れない。あるいは愚将が齎(もたら)した、人災であったかも知れない。

したがって、一口に「敵の攻撃を踏み付ける」といっても、肉体に頼り、肉弾戦を仕掛けての戦い方では、充分な効果が得られないのである。

生命は、こうして検(み)ると、強そうであり、その一方で儚(はかな)いものである。生命の儚さは、例えば天災に襲われる人間を見れば明白であろう。人間は戦争の戦火の中だけではなく、地震や台風にしても、大規模な山崩れや、その他の想像を絶する自然現象に対し、昔も今も、また未来も、蟻(あり)と同じように捻り潰される運命を、潜在的に背負っているのである。

天変地異の肉体の肉弾では、全く歯が立たないのである。人間は戦争も含み、天変地異の前には不当に死ぬ存在なのだ。

このような暴力的な力に左右される弱い人間として、人間は一生を生き、この現実をどのようにして捉え、覚悟して生きるかを悟るのが、そもそもの人間に与えられた人生観の課題なのである。

多勢に無勢で、一人では全く歯が立たないという局面が、人間の人生には何度か起る。こうしたことに何度か遭遇する。しかし、こうした状況下で、死なずに九死に一生を得る人も居る。

予測不可能な雑多な現象が、人間に襲い掛かっても、あるいは最初から不可抗力の要素を含み、危険が発生することが充分に予測しても、死ぬ者は死に、生きる者は生きる。しかし、生き残った者は安全地帯に居て生き残ったのではなく、まさに九死に一生を得て、死から生還した人なのである。死から蘇(よみがえ)った人なのである。

これらを考えると、人間は端(はな)から死ぬべき存在であるということが分かる。それが九死に一生を得て生きるのであるから、これこそ奇蹟である。人が生きているということは、毎日が奇蹟の連続なのである。このことをよき認識しないと、永遠の「死」を齎される者と、「生」に生還する人間とに分けられてしまうのである。

人間は死ぬも生きるも、不当な処遇が、一人の人間の頭上に降り注ぐ。不当な処遇を、一人の人間が、まとめて受けることもあるのだ。

しかし、こうした不当な処遇も、鍛錬と日々の稽古により、克服することが出来る。

では、一人の人間を、どこまで改変できるのだろうか。しかし、自らの心身を改変しようとする心掛けは大事である。心身の機能を、常に開発し続け、これこそ大事であるばかりでなく、実は一方で快さを感じるものである。

いつ、どういう手によって攻め込まれ、それを予測したとしても、結果は予測通りになることは少ない。予測通りにならなければ、肩透かしを食わされることもある。

あるいは強烈な肩透かしを食わされ、時には息の根を止められることもあるだろう。しかし、それを承認したとき、人は自分の殻(から)を一枚脱ぎ捨てて、新生し、新たな悟りに近付くことが出来る。

理論通りに行かないところに、また修練の価値があるのである。この修練こそ、筋書きの無い「出たとこ勝負」であり、また「他力一乗」なのである。

この中には、一応、虚しさを見極めた上で、何とか完全に、何とか恒久的なものに近付けようとして、決して甘く無い努力をすることが大事なのである。

また「他力一乗」を挙げるならば、それは「変わり身の速さ」であろう。臨機応変に変化することである。

いつも同じ状態で頑張ってはならない。時には、遣(や)り方を変え、相手の意表を衝くことも、難局打開の策となり、遂に勝利を収めることができるのである。

正攻法に囚(とら)われず、時には奇手を用いて、奇襲も必要である。したがって、敵と「四つに組む」ことは出来るだけ避けねばならない。

剣聖・武蔵も言うではないか、「四手の心あれば、果敢(はか)ゆかず」と。

臨機応変の「他力一乗」は、また、「陰を動かす」ことにも通じる。敵の表面に顕れない、「陰の心」を動かすことであって、その為にはこちらが「枕をおさえて」おいて、誘いを懸(か)けねばならぬ。つまり、不意打ちであり、奇襲である。敵が隠した、陰の心を見抜き、素早くこれに対応することが出来れば、敵は自在性を失うことになる。

しかし、兵法に懸かると、腕や力量に自信の無い相手ほど、周章狼狽(しゅうしょう‐ろうばい)する。為(な)すところ知らずといった状態に追い込まれるものである。これこそ、槍を踏み付けるまたとないチャンスなのである。

●わが身を、よく捨てること

現世の現象は、変化であり、この変化の中には「時の変化」と、「場の変化」がある。時は流れ、そして移る。一時も止まることは無い。場も、時に流れに従って、変化し続ける。時と場の変化が起れば、自らが立たされている境地にも変化が起るだろう。あるいはこれが「境遇の変化」となるかも知れない。

万物は流転(るてん)するのである。刻々と姿を変えるのである。こうした境遇に居て、この変化に耐える存在であることが武術家に与えられた使命である。

そして重要なことは、生まれてこの方、人間は変化の中で「生」を受け、それを全(まっと)うしているということだ。

元を糺(ただ)せば、人間は皆「裸で母親の胎内から出てきた」のである。

例えば、今がどんなに悲惨な境遇に見舞われて困窮状態にあって、二進(にっち)も三進(さっち)もいかない境遇にあっても、あるいは栄光に満ちた順風満帆(じゅんぷう‐まんぱん)状態で、とんとん拍子に物事が運ばれていても、それは仮の姿に過ぎない。

人間は誰もが、最初は何も持って無い状態から生まれでたのであって、その後、何かを溜め込んだとしても、やがては総(すべ)てを捨てて、死んでいかねばならないのである。そして今、私たちが間違えているものは、総ては「借り物」であり、やがては返さねばならず、何の理由もなく、理不尽に、然(しか)も、ある日突然に、この借り物は瓦解(がかい)するのである。

人は、これに抗(あらが)うことは不可能である。しかし、不可能であると知りながら、何とか非存在なる人間を、存在の対象として、武術における生命力の位置づけをしようとするのである。また、これに併せて、武術は「勇気」の位置づけも明確にしようとする。それが、かつては「武勇」と謂(い)われた。

武術に武勇は不可欠である。勇敢でならなければならない。しかし、勇敢である振る舞いをする以上、それは捨身であらねばならない。わが身を省みず、一切を捨てるからこそ、真の勇気が、ギリギリのところで発揮されるのである。捨身の姿勢こそ、武術には必要不可欠である。

|