■ 西郷派大東流師範状印可式 ■

●師範印可式

とき:平成27年5月5日 早朝(午前3時30分起床)。

ところ:尚道館神殿ならびに西郷派大東流合気武術発祥の地・豊山八幡神社境内に於いて。

儀礼式:秘(みそ)か事

執行者:曽川和翁宗家

印可者:岡谷信彦六段

印可式は式次第に従い、早朝の気の澄み渡った時刻を選び、古式の儀礼に則ってしめやかに厳粛に行われた。

|

|

▲道場神前に祀られた武具ならびに供物の数々。

|

|

|

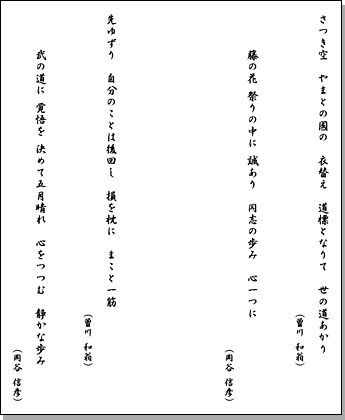

▲道を示す、それぞれの和歌。

(画像クリックで拡大) |

|

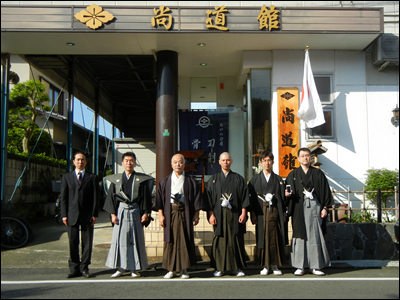

▲神社参拝を終えて帰館した後の尚道館玄関前にて。 |

|

▲闇を照らす焔の一灯。 |

|

▲印可後の神前にて。 |

●師論

師とは、孤高を会得した心境や環境の達人の意味である。

孤高を得るには、孤独を知らねばならぬ。孤高を持すには「習・破・離」(習・離・破の一理もある)の実践者にならねばならぬ。

そのためには、まず心学を学び、心を素直にすると同時に、常に気力に満ちた隙のない静寂を感得とするとともに、無意識の緊張を会得しなければならない。

先ずは、甘さを棄てることであり、自力で、自らの道を「自前主義」で切り拓くことである。その準備ができたものに、わが流は印可状(師範状)を手渡すことになっている。

|

|

|

▲印可式が行われた神前と一対の灯明。 |

|

▲供物には、発展を意味する左馬の縁起物。 |

印可状は師範の域に到達したから印可するのでなく、師範を伝授される者が、奮闘努力して自己錬磨をし、その域まで駆け上って自己を高めると言うことであ

る。その義務が課せられるのである。そこがあるステップであったり、終着点でない。先は長い。

これを無視して「道」はない。

印可をされた者は「道」とともに死なねばならない。ために殉ずる覚悟がいる。「道」のために死ぬ覚悟がいる。「道」に殉ずるために、二足の草鞋であってはならない。ただ一筋である。道に対して「まごころ」一筋である。

これは単に技の域を高めると言うことではない。技は所詮技巧のレベルで、それを出るものでない。もっと根本には、その技を遣う人間の心と言うことであ

る。心が不在では、技の用いようもない。根本なる心の在り方を「道」は人間に問い質しているのである。

人は学ばねばならない。学問をしなければならない。学んで自分自身に自問自答しなければならない。中心課題は心である。学んだ知識の美辞麗句を羅列させることでない。知識の羅列では意味がないし、技巧を誇っても、それは肉体に留まった巧妙なる域で潰えるものである。

まさに「心」である。

心を研究することであり、技巧を競うことでない。況して肉体の優劣でもない。

極めるべきは心である。

|

▲慎ましやかで贅を凝らさない、ささやかなな祝宴。 |

式終了後、ささやかな宴が開かれて、行事の一切が終了した。

教訓として残ったことは、武の道は儀法の優劣を競うもののみならず、道としての心のあり方を明確にさせねばならぬことであった。

極めるべきは心である。

この心の問題について、指導する側は単に、また安易に、スポーツジムとか、アスレチッククラブとか、フィットネスクラブのインストラクター程度の技術知識で、人の指導をするべきではないだろう。

人の指導は、肉体ばかりの指導に留まらない。中心課題に「心」が据えられていなければならない。

心不在では、ただ勝てばいい、倒せばいい、投げればいいと云った弱肉強食の格闘術と変わりがない。格闘術と一線を画すには、己が心を中心課題に据えて、人間の心の本質にじっくりと迫らなければならない。心を蔑ろにして、物に奔れば、それは単なる兇器にしかなり得ない。

武の道は、単に人と争い、競い、そして優越感を味わうものでない。もっと奥に根本的なテーマがある。

「まごころ」に立ち返りたいものである。

人とは何か。

人は、なぜ人生を経験するのか。人生を生きるのか。生きる目的は何か。

生存競争は、背景に必然的に自然淘汰の自然の摂理が働いている。弱い者は強い者に啖われ淘汰されて行く。抹殺する運命にある。こうした考えは、堵殺の論理で成り立っている。動物的である。

だが、この弱肉強食の論理は正しいだろうか。

もし、強い者が弱い者を啖って生き残ることが正しいとするならば、なぜ今日の世は正義で満ち溢れていなければならない筈だが、悪しき不正が罷り通り、悪

人が善人然として大きな貌をして大道を闊歩しているのだろうか。

その勝者に漂う驕慢の笑顔は何だろう。弱者を見下す勝ち誇った微笑は、果たして魔の微笑みか。

肉体や体格の優は、やがて朽ち果てるもの。肉体に長く繋ぎとめておくことは出来ない。やがて死すときが来る。

幕末の陽明学者で、朱子学を奉じながら陽明学に傾倒し、「陽朱陰王」と評される佐藤一斎の『言志四録』の一節に、「老いて学べば、死して朽ちず」という言葉がある。何事も、頭を低くして謙虚に学んで行きたいものである。

この傲慢から解放されて、心のあり方をテーマにして、人は謙虚な態度で大自然の摂理に学びたいものである。

総本部・尚道館 謹書。。。。。。。。

|