■ 死を嗜む道■

(しをたしなむみち)

●大剛に兵法なし

徳川将軍家の剣術指南役をしていた家光の頃、その指南役は柳生但馬守宗矩(やぎゅう‐たじま‐の‐かみ‐むねのり/宗厳(むねよし)の子で但馬守を名乗る。著書に『兵法家伝書』がある。1571〜1646)だった。宗矩は、関ヶ原の戦に徳川家康に従い、大和国柳生荘(やまと‐の‐くに‐やぎゅう‐の‐しょう)で二千石を知行、のち一万二千五百石に家蔵され、大名にまで伸し上がった江戸初期の剣客(けんかく)である。

また宗矩は柳生新陰流の達人で、その武勇は全国に轟(とどろ)いていた。

その頃、宗矩の門に一人の武士が入門を請(こ)うて出た。

宗矩はこの武士を一目検(み)て、只者(ただもの)ではない印象を受け、次のように訊(たず)ねた。

「貴殿は一流に達した達人とお見受け致すが、何故わが流の門に入門をされるのか?」

この問いに答えて曰(いわ)く、この武士は、

「私は今まで、一度も武芸の修行をしたことがございません」と答えた。

宗矩はこの言を受けて、

「さては余(よ)を試しに来たのか?!余は将軍家指南役であるぞ。この余の眼を偽ることは出来ぬぞ!」ときつく叱責すると、

この武士は、

「私は子供の頃より、父母に武士は命を惜しんではならぬと厳しく言い聞かされて育ちました。それ故、いつも命を捨てられる覚悟を致して、日々、死を心に充(あ)てて生きて参りました。したがって、今では死ぬことを何とも思わなくなりました。私には、これ以外に思い当たることはございません」と神妙な面持ちで答えた。

これを聴いて宗矩はたいそう感心し、

「兵法の極意もその一事にある。余はこれまでに多くの門人を抱え、数人の高弟を得ることが出来たが、まだ此処までの極意を許したものは一人も居ない。したがって貴殿は、あたらめてわが流の剣術を学ぶ必要はござらぬ」と云い放った。

そして、宗矩はこの武士に柳生新陰流の免許皆伝を与えた。

ちなみに免許皆伝とは、師から弟子に芸道などの奥義を、悉(ことごと)く伝授する最高の御墨付きである。

このように、古人は「人の死」を重んじた生き方をしたわけである。人の死を重んじた生き態(ざま)に、宗矩はたいそう感心したのである。古人に立派な死に方をしたいと念じた人は多い。しかし、立派な死に方が出来る条件は、正しく生きた人でなければ、見事な死に方は出来ない。

見事な死にようをした人は、見事な一生を貫いた人であるからだ。見事な一生を貫ける人に、「もう、武術修行などいらない」と宗矩は見抜いたのだろう。

何故ならば、もともと武術は見事な死に態(ざま)を致す、「死を嗜む道」であるからだ。

その後、宗矩はこの武士について、次のように語っている。

「大剛(だいごう/優れて心身が強いこと)に兵法なし。生死の悩みを解脱した真人には、もはや武芸を学ぶ必要は無し」と。

そもそも武芸あるいは武術と云うものは、古来から武士の間で真摯(しんし)に修行され、日夜その研究において、血と汗が流され、絶え間無く研究されて、それが心あるものに伝承されてきた。この根底には、「殺さねば殺される」という殺気をもって、まっしぐらに敵の心肝に突入する気魄(きはく)があったからである。また、武芸とはこうしたものであった。

|

| ▲わが流に遺された古刀の短刀。時代が古く、錆びて、朽ち果てているが、古(いにしえ)の武人の面影を幽(かす)かに偲(しの)ばせている。時代は古刀期のものと思われる。

|

わずか一撃をもって、その「術」が一度(ひとたび)火を吹けば、敵は忽(たちま)ち首と胴が離れたものである。必死必殺の道が、武芸あるいは武術なのである。此処に人間の生命(いのち)を賭(か)ける本当の姿があり、人間という生き物は命を賭けてこそ、心眼が見えるようになる。事実を事実として、素直にそれを見据え、その現実を現実として受け止めるのだ。

この世には、多くの欺瞞(ぎまん)が渦巻いている。欺瞞がどんなに美辞麗句(びじ‐れいく)で飾り立てようとも、決して美しくはならないし、事実は事実として変わることはない。

ところが人間が、人間の人生が実は如何にも卑小で、人生は惨憺(さんたん)たるものでありながら、これを知っていて見て見ぬふりをする。直ぐに何かで覆(おお)い隠し、蓋(ふた)をしてしまう。

しかし、人間の真の出発点は、世の腐敗を知り、欺瞞を知り、現実の穢(きたな)さを知り、これらを知って絶望するところから始まらないと、その道は本物ではない。どん底に落ち、絶望の真っ只中にもがき苦しみ、どうしようもない自分を悟り、一切の絶望の中から、本当の「生」が生まれる。此処(ここ)から出発して、はじめて人間は、人間にしか出来ない「生」を全うする糸口を見出すのである。

それは武術的なレベルで評するならば、現実の穢さであり、美しいものは総て二の次であるということだ。

恰好(かっこう)などどうでもよく、見苦しく醜く、実にたどたどしく、ごとごとしいものなのである。その癖一方において、これを隠そうとし、自分を体裁よく繕(つくろ)い、世間の眼を気にする輩(やから)が多い。

そうした者の心中には、やはり「世間の眼が怕(こわ)い」という強迫観念があり、他人の評判が気になり、内心はそうした気持ちが有り有りと顕れ、それをひた隠しし、気に掛けないそぶりをして、やはり常識的で無難なことを望み、みな嘘でもいいから楽な方を選び、現実の正体は、本当は裏ばかりなのに、表の建前ばかりしか口にしないのである。正義漢ぶっているが、要するに八方美人である。

こうした輩(やから)は、ある時は「裏技」と称してみたり、「裏技の更に裏技」と豪語したり、こうした小手先のものが、いつの間にか秘伝にすらなることがある。しかし、裏技とか、秘伝とかは、人が命を賭して完成させたものであり、死と無関係な秘伝などは存在しようもない。奥儀とか秘伝とかいうものは、死と直面して九死に一生を得た「ギリギリのところ」で生まれるのである。

昨今は古武術や古武道と称して、演武会などで一撃必殺のみならず、二之太刀、三之太刀、四之太刀、五之太刀までが存在する流派があるが、実際にはこうした剣技の遣(や)り取りは、型稽古であって、実戦は殆ど役に立たない。

演武と云う、観客を意識した舞台での立ち回りは、テレビや映画の時代劇のような派手な殺陣が観客受けを呼び、そこに作られた演技がある為、その演技は実際の戦場では役に立たない。死を背負っていないからだ。自分が死なずに生きることが建前となっているからだ。

実戦と演武での演技とは無関係である。演技では、心に死を充(あ)てて戦い抜く事は出来ない。派手なアクションでは、幾ら美しいコンビネーションでも、途中で息切れしてしまうだろう。

そもそも武芸あるいは武術と云うものは、少しの動き、少ないエネルギーで、最も効果の大きい結果を作り出すのが主目的であって、大汗をかくような派手なアクションでは、無駄なエネルギーを浪費するばかりである。また大袈裟(おおげさ)なアクションは、老化を招きかねない。肉体は大事に遣(つか)ってこそ、長寿が保てる。その為には、、肉体を酷使しないことだ。

その為には、肉体から精神への移行が大事である。肉体の酷使から抜け出し、精神の移行が大事であり、その根底には「心の正しさ」というものがなければならない。心が正しくなれば、人間の存在理由が分かってくる。人間の存在理由は、もともとは「非存在」なるものが、「今」という次元に生きていることである。

そして、「非存在」なるものは、生きていること事態が奇蹟なのであり、本当の姿は「死」である。死ぬべきものが生きているから奇蹟なのである。此処にこそ、人間の不思議があり、また、人間は常に死と対面していなければならない生き物であるということが分かる。

常に心に、死を充(あ)てて対処することが出来なければ、その動きは、ひたすら死から逃れようとして、派手なアクションになってしまうものなのである。派手な立ち回りや大袈裟(おおげさ)なアクションは、コンビネーションが連続して、二之太刀、三之太刀、四之太刀、五之太刀までが続けば、これを演技としてみる側の眼には、殺陣(たて)立ち回りとしての変化があって面白く映るであろうが、実際の命の遣り取りにおいては、無用の長物であり、死を真剣に考える大きな威力は消滅してしまう。

何故ならば、そこにはひたすら死から回避しようとする姑息(こそく)な作為が見て取れるからだ。命賭けの突進ではなく、「逃げ」が主体になっているからである。

人間はその行動において、死を少しでも回避しようとする気持ちがあれば、その業(わざ)は途端(とたん)に弱くなる。見苦しいものになり、穢(きたな)いものになる。

自分一人が死から回避しようとして、死に逆らい、何ゆえ姑息(こそく)な辻褄(つじつま)を合わせようとするのか。

●死生の因縁を明白にさせる

人間の生死は、総てが因縁が決定している。因縁が明白でなければ、非存在である人間が生き続けることも、死ぬことも出来ないであろう。則(すなわ)ち、因縁を明白にさせることは、「何によって死のうか」と言うことを明白にさせることであり、死を明白にさせると言うことは、則ち同時に「生を明らかにさせる」ということである。

死に漠然とした意識しか持たない者は、またその生き態(ざま)も不明瞭であり、生きる因縁すら持ち得ないのである。こうした人間の「生」は弱々しく、少しの障害にもへこたれ、病気などに襲われて直ぐに志が挫折してしまう。弱々しい死の意識は、また弱々しい生き態(ざま)にしか過ぎず、本来の人間が持って生まれた「死生同根」と言うことを明確にさせることができない。

多くの現代人は漠然とした生活の中で死を捉(とら)えている為、その「生」においても不明徴で、生き方に力強さがない。こうした死の不明確が、また病魔を招き寄せるのである。病魔を招き寄せるのは、自分自身に内在している死を明確にさせることができないからであって、またこうした不明瞭さが、人生の途中挫折を招くのである。

死の不明瞭は、例えば現代では、多くが死から逃げ回る為に、特に死病に魅入(みい)られ易い。その最たるものが、ガン発症や高血圧症や糖尿病である。そして、一旦これらの病気に魅入られれば、そこから九死に一生を得て社会復帰できる人は、ほんの一握りに過ぎない。総ては生き残っても、廃人に近い状態で、満足な五体は失われてしまうのである。

この元凶の根底には、ひたすら死から逃げ回る、本来は死ぬべき者の愚かさが見て取れる。死を逃げ回る者は、遂には死神に魅入られ、そこから逃げられないことである。この世の原則は、「逃げ回れば追い掛けてくる」というのが紛(まぎ)れもない事実であり、遂に無慙(むざん)な死に絡めとられてしまう者の多くは、死を逃げ回ったことに「横死(おうし)の因縁」があると言えよう。

現代人は多忙を理由に奔走しているが、実はこの多忙は瞞(まやか)しであろう。瞞しに操られ、そこに失意の中に死んで行く理由が存在している。しかし、多くの者は、この瞞しに全く気付いていないのである。

忙しそうに動き回る。これはこれで結構であるが、よく考えれば、単に多忙を装っているだけである。そして現代人の誰もが、この多忙に振り回されている。しかし、そのことに誰もが、殆ど気付かない。ここに現代の多忙を理由にする、落とし穴があるように思う。

そして、この多忙と病気は無関係でない。

病気で死んで行く者は、此処が見えていないのである。現代病や成人病に罹って死んで行く者は、この点を見落としているのである。

問題は病気に罹らない事ではなく、病気に罹っても「直ぐに治る」というのが大事であり、昨今は病気に罹っても直ぐに治らない者が余りにも多いように思われる。既に体質を悪くしているので、こうした者は、三次元の現代医学を以てしても、このレベルの医療では癒(なお)らないのであろう。

病気に罹って、いつまでも治らず、あるいは病気と共棲することが出来ず、死んで行く人間と、病気に罹っても、それに平然と耐え、生き残る因縁を持っているのは、「死を明確にする」からではないかと思う。死を明確に出来ない者は、死んで行く以外ないであろう。そうした死の訪れは、「横死」であり、無念の死であろう。

つまり、「死を嗜(たしな)む道」ということを知らなければ、人に死は、こうした横死になるのであって、昨今の現代人が、ひたすら死から逃げ回る見苦しさは、実は横死を自らで追い求める死に方を、無意識のまま選択しているのではないかと思うのである。また、ここに生死の明暗があるように思う。

●人間の「行」とは何か

「武の道」は武技だけを極めても、達人になれないのは周知の通りである。武の道の根本には、武技だけをやっていただけでは、その本質を体得することができない。その根本真理には、大から小を悟り、浅(せん)から深(しん)に至らねばならない「変化の本質」があるのらだ。この世のものは、一切が変化をする。刻々と変化を遂げて、一つの処の止まらないと言うのがこの世の現実だ。

|

| ▲宇宙現象の中に、「小が大を呑む」ということが起る。圧倒的勢力を誇ったものが、僅かな少数に敗れることがある。死が明らかにされたとき、そこに起るのは、「生に固執するものは死に、死を覚悟したものは、生還する」という皮肉な逆転現象である。 |

変化の道理を知らずに、また武の道を極めようとしても不可能なことだ。

変化は、弱を強に変えるばかりでなく、強すらも、怠れば弱に変えてしまうものなのである。

そもそも、「武」の興(おこ)りは、弱者が鍛練により「術」を修得し、強者に挑み、「小が大を呑む」というものであった。

戦いの起源は、人間の歴史を振り返れば「叩き合い」から始まっている。原始の「叩き合い」は、格闘や争闘に何の方法や技術もなく、要するに腕力の強い者、体格や体力の優れた者が、弱者を打ち負かすものだった。強い者が弱い者に勝ち、大きい者は小さい者に勝つと言う、単に自然の原則を著わしたものに過ぎなかった。

しかし、ある時、大が小に勝つ、一見当たり前の事実が覆され、弱い者が強い者に勝つ現象が起きた。小が大を呑む現象が起きた。これは人間の持つ知性の結果からであった。知性は、一見弱者に思える者が、知性をフル活用することで、小だ大を呑む現象が起きた。逆転劇が起ったのである。

私たちの遠い先祖は、逆転劇を信念として、弱者が強者に立ち向かう方法を考え出し、小が大に勝つ技術を工夫して、それを見事に開化させたのである。

誰にでも分かる事だが、小さいよりは大きな方が有利である。少数よりは多勢の方が圧倒的である。眼にはそのように映り、脳はそのように反応する。

しかし、ここに方法と技術が派生した。勝つ技術が生まれたのである。最初は手近な石を拾って投げ付けたり、棒切れを握って抵抗したりの事であったであろうが、この段階では、まだ自然に生じた狡智(こうち)の範囲を出るものではなかった。

時代が下るに従って、そこには方法論としてテクニックと言ったものが生じてくる。また、戦いの規模も拡大されるにつき、使い勝手のいい武器が発明されることになる。更にこうした武器は改良に改良が加えられ、多様化し、その結果、争闘の技術が向上していくのである。

『古事記』を紐解けば、次のように書かれている。出雲の国ゆずりを、建御名方命(たけみなかた‐の‐みこと)と建御雷命(たけみかずち‐の‐みこと)の力比べで決定する話が出ている。

「まず建御名方神が建御雷命の腕を、担ぎ捕った。ところが建御雷命は捕らせた腕を立氷(たちび/氷柱)か剣刃(金鉄の剣)のように固くして負けないので、建御名方神が、たじたじとなって後退する。更に、ずるずると後退し今度は逆に建御雷命が建御名方神の腕を捕り、どっと投げ飛ばした」と記している。

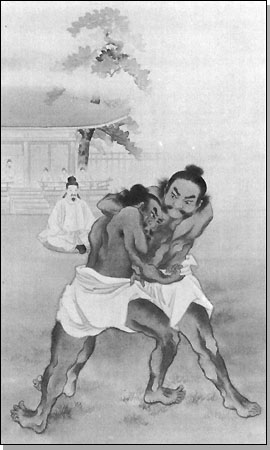

|

| ▲野見宿禰(のみ‐の‐すくね)と当麻蹴速(たいま‐の‐けりはや)の相撲絵 |

これはまさに柔術の技を表現したものであるが、此処では柔術の受手と、捕手の基本業を術として挙げているのではなく、自然闘争からの表現に止まっているが、これは明らかに柔術の「術」を示したものである。

また『日本書紀』には、第十代の崇神天皇の皇子・豐城命(とよしろ‐の‐みこと)が夢の中で御諸山(みむろやま)に登り、東に向かって八度、弄槍(ほこゆげ)・撃刀(たちがき)したとあり、これは「武」の稽古に、何か基本のようなものが存在して居たことを窺わせる。

太古の争闘技術は単に自己防衛から始まり、他人の暴力から我が身を護ると言う単純なもので、本来は自然本能的なものであったであろう。しかし、人間に備わった「自然本能」や「防衛本能」が明確になると、ここに「最小のエネルギーを用いて、最大の損傷を敵に与える術」が登場してくる。此処で問題になるのは、あくまで「最小のエネルギー」を用いると言うことであり、大が小を倒すと言うものではない。

最小のエネルギーを用いて、最大の効果を与える術は、他動的には奈良時代頃に、中国大陸から渡って来たものと思われる。また、大陸から齎(もたら)されたものは、剣では剣術(両刃の直刀)や刀術(青龍刀などを遣った刀術で日本刀での剣技とは違う)であり、格闘組打においては白打(はくだ)などの擒拿術であり、後に日本柔術に影響を与えたものであると思われる。

更に、大陸文化が日本的なものに変化して、国風文化に変遷するのは平安後期の事であり、地方武士が勃興期に入ってからのことである。そして「武」の興りは、最初は敵を殲滅(せんめつ)したり、鏖殺(みなごろ)しにすることだけを目的に行われていたが、技術面に精神面を表裏一体にさせる心の面が重視されるようになった。

真剣勝負において、敵を斬り殺し、勝負に勝てば良いと言うことだけには止まらなくなったのである。

武の道は、単に技術的に優れ、試合で打ち勝ったり、真剣勝負で相手を斬り殺せば、それでいいとするものではない。それでは単なる勝負師か、ゴロツキの類(たぐい)の殺屋に過ぎない。勝負師や殺屋専門の「非」からは何も生まれて来ない。勝負師や殺屋に達人の名は値しない。

宮本武蔵にしても、その生涯において29歳の佐々木小次郎を打ち倒したところまでは、剣技の専門勝負師であったが、その専門をもって剣豪とか、剣聖と呼ばれる資格はなかった。問題はその先である。武蔵は『五輪書』の「地の巻」の中で、「剣術一辺の利までにては、剣術も知り難し」と論じている。

これは学問に置き換えても同じことが言えるであろう。

例えば、断片的な知識を丸憶えして暗記して、中間考査や期末考査で良い点数を採ったり、入学試験で最難関大学の狭き門を突破したり、書物を万読してその書物の何ページに何が書いているか記憶しても、それは博学程度の段階であり、学問体系としては初歩段階に過ぎない。

また、初歩段階を通過し、最高の学閥の出身者として世に出ても、その人が必ずしも人民の為に役に立ち、然(しか)も世の中に還元する有益な人間であるとは限らない。むしろ自分の学閥(がくばつ)を誇り、我田引水を行って自己に利益を齎す輩(やから)である場合が多い。

したがって、こうした知力は人格とイコールでもないし、豊かな人間修行をして来た有能な人間であるとも言えないのである。

人が有益な働きをし、有能な才を発揮するのは、「知行合一」を実践した時に限り発揮されるもので、知識の中に「人間の行」は存在しないのである。

人間の「行」は、その行動原理が「死ぬ道」を嗜むという、この一点のみに存在している。

かつて武士は、「人間は死ぬ覚悟が肝心」として自分を表現する生き方をして来た。日々を、自身の死に充てて生き、「ただ死ぬことのみ」を覚悟していた。これが「死を嗜む道」だった。

では、「死の覚悟」とは、単に武士だけかと言うと、実はそうではない。万人に共通することである。

人生においての本当の答えを出しうる対決の場は、実は「死の苦しみの一瞬」にある。この「一瞬」に対し、人は如何なる答えを出すか、これこそが正念場(しょうねんば)だろう。そして、人知れず苦の苦しみに耐え抜き、死生観を超越した者だけが、「死」という総決算において、「生」を完了することができ、真の人としての人生を終わることが出来る。

人は、死を抱えた共通に「非存在」であり、いつかは必ず死ぬ。

悪名高き封建時代にあっても、死は万人共通の課題であった。したがって、日本に西洋が入り込む以前の日本文化の中には、共通の課題として「人の死」があった。この時代ですら、僧侶でも、婦女子でも、農民でも、商工民でも、みな義理を知り、恥を思い、死ぬ時や、その場所について覚悟のほどがあった。死を逃げ回る対象物として考えて居なかったのである。生死は一体であり、同根であった。

死が逃げ回る対象になってしまったのは、戦後教育の中であり、生きることのみを説き、生きる力だけを説いて来た。したがって、死について何一つ教えなかった。その為に、死が途轍(とてつ)もなく恐ろしいように錯覚してしまったのである。

死について何一つ教えない教育の中では、人は死から逃れようとすることばかりを考える。死が逃げ回る対象になってしまうのである。したがって「死ぬ力」は皆無となり、現代人の死に態(ざま)は、実に無慙(むざん)になり、多くに人は「横死状態」となって死んで行く。これを雄弁に物語るのは、昨今、多発している無差別殺人だろう。

人の死について、その尊厳を教えないから、人の命は軽いものになり、まるで素悪品が叩き売られるように安値で叩かれ、死んで行く。これは「死」というものが逃げ回る対象となって、死の尊厳を教えなかった後遺症が尾を引いている。こうした死に方は、一種の「横死」であるといえよう。

被害者側の悲哀な死と言ってしまえばそれだけだが、その根底には「死の軽々しさ」や、「生命の根源無視」がある。自他倶(とも)に、生命を軽んじた結果からであり、加害者のみが生命の尊厳を無視しただけでなく、被害者も自らの生命を軽々しく扱い、普段から「わが命を尊ぶ」という修行を怠ったからである。

生命を軽んじた者の哀れな末路といえよう。

●殺された者は何の罪もないのか

よく、裁判などで、「何の落ち度もなく、何の罪もなく」などという、裁判長の判決を殺人事変の裁判で聴くことがある。果たして、被害者に何の罪もなかったのか。あるいは加害者だけが一方的に兇悪で、その犯罪の一切は加害者の責任であるのか。

昨今は、自己責任が問われる時代である。老若男女を問わず、自己責任は覆(おお)い被さってくる。こうした渾沌(こんとん)とした現代にあって、被害者に一切の責任がないとするのも訝(おか)しなもので、これは「自己責任」の名において、明らかに片手落ちであろう。

殺人事件の巻き添えを食って被害者となり、万一、命を落した場合は、加害者ばかりでなく、自己責任の名においては、防禦(ぼうぎょ)不十分で、殺された加害者にも責任があるのではないかと思う次第である。殺されれば、殺され損をするこの時代にあって、呆然(ぼうぜん)と加害者の突進してくる刃を躱(かわ)す事なく、安易に刺されて殺されるのは、防禦不十分の被害者にも責任があるのではないか。

今日のように世の中が渾沌として不穏となり、いつ狂人の刃が暴れても不思議ではない世の中にあって、普段から何の防禦策も考えない、こうした日常生活の過ごし方が果たして健全と言えるのか。あるいは無慙に殺されて、命を失う社会環境が健全と言えるのか。

反省し、諸処の事項を反芻(はんすう)すれば、防禦策に不備があったことを見逃してはなるまい。

昨今は、封建時代よりも、社会風紀の面においては不健全であり、義理を知らず、恥じを思わぬ時代になっている。現代こそ「人間の死ぬ力」を蔑(ないがし)ろにした時代はなく、あまりにも戦後民主教育下で、「死ぬ力」というものを蔑ろにして来た時代である。

人名が尊ばれる反面、その、人々が口にする「人の命の尊さ」は、口先ばかりで、命の尊厳は地に堕(お)ちていると言えよう。「死」と言うものが誤解され、単に逃げ回る対象になっているからである。したがって、死なねばならないところで、死から逃げ回り、死ななくてもならないところで死んで行く、あるいは殺されていく。殺されると言うことは、死の覚悟を自覚しないまま死んで行くと言うことである。これこそ、「横死」の最たるものではないか。

人の死が、何のメッセージも発せず、ただ軽んじられて葬り去れれるのである。あまりにも悲しい死に方である。これでは、その人の死に、何の効果も上がらず、何のメッセージを発することも出来ない。

最近は、こうした死に方をする人が多くなった。また、病気で死んでいく人間の中にも、病気で死ねず、意識は失いながらも、生命維持装置の力を借りて植物状態で、肉体だけが生かされる末路を辿る人も居る。

誰もが安穏とした日々を送り、平和に慣れきり、惚(ぼ)けた状態で暮らしている。自分自身に同居している人の死は、他人事のように考え、「死」というものに何の警戒心も抱かず、何の尊厳も抱いていない。そこにこそ、現代人の「死の荘厳」を蔑ろにする現実がある。

本来、死とは「荘厳」なものである。命は重々しく、立派で、輝いている存在である。そうした存在が、今日では蔑ろにされ、重々しくもなく、立派でもなく、輝いても居ないのである。現代人の多くは、間延びした日常生活の不摂生から、成人病は現代病に罹り、ガンや、高血圧症が原因となる脳卒中で死んでいる。

そしてこうした病魔に襲われて、藻掻き苦しむ者は、病気が人間を殺すと勘違いしている。人間が病気などでは死なず、因縁を蔑ろにした、生への縁のなさが、実は死ぬ原因を作っているのである。

つまり、病気になっても自然治癒力が働かず、そのまま悪化して、治癒しない体質の悪さにこそ、大いなる反省点があり、無慙(むざん)に死んだり、無慙に殺されていく現実は、もともとは防禦策の乏しい自己責任にあるのではないか。これこそ、犬死の最たるものであろう。

その意味で、病魔から取殺されていく者も、殺人事件に巻き込まれて殺されていく者も、その両者間には防禦策不備の汚点があると言えよう。

死を恐れる者は、死神に魅入られ、死を恐れない者は死神から見放されるのである。そして、「恐れるものは皆来る」の諌言を忘れてはなるまい。

●生かされていることへの感謝

漠然と生きていては、死神に魅入られるばかりである。したがって、事故や怪我、病気にも罹り易くなる。昨今、蔓延(まんえん)しつつある成人病は、その最たるものであろう。

特に、生活習慣から起る生活習慣病は、死神に魅入られた、病のうちで最たるものであり、こうした病気に罹る人、罹っても直ぐに治らない人、病気に罹って病気と共棲(きょうせい)できずに悪化の一途を辿り直ぐに死んでしまい人は、心に死を充てた生き方をしていないからである。

心に死を充てて、日々を真剣に生きる人は、喩(たと)え死病が吾が身を襲っても、共棲して長寿を全う出来る。これが、人間は病気で死なない理由の一つである。

あるいは病気に罹るか罹らないかでなく、罹っても直ぐに治るか、あるいは慢性的に長引いても、病気と共棲(きょうせい)できる体質を持っていなければならない。また、心的には、「生きていることへの感謝」の気持ちである。生かされていることへの感謝が大事である。これを忘れると、死相が濃厚になる。

病気に罹り、それが治癒しないまま短期に死んでしまう人や、仮に一命を取り留めても植物人間になったり、その他の不幸現象の真っ只中に居る人は、「生かされている自覚」がないからである。この自覚がなければ、存在している自覚もなく、したがって非存在的な生き方しか出来なくなる。非存在的な生き方は、存在を否定しているのであるから、また死神に魅入られてしまうということである。

人間は誰一人として、自分自身で生きているのではない。元々は非存在なるが故に、毎日奇蹟の連続が起り、「天から生かされている」という因縁が、人間に「生」を与えているのである。この「生」の意味を正しく捉える為には、心に死を充てて、「非存在」の理由を明確に理解しなければならない。

つまり、普段から、心に死を充てて生きることにより、「生」は明確になるのである。日々、生かされていることへ、素直に感謝できる気持ちになれば、その「生」は、更に明確になるのである。非存在なる人間が、毎日毎日生かされて生きているということへ、素直に頭が下がり、生かされていることへの感謝の気持ちが起るのである。此処に、人間本来の「感謝と歓喜の心」があるのである。

|