|

||

| ●現世は非実在界の一体同根論 私たちは三次元顕界(げんかい)の中で、「善・悪」と言う一次元的な数直線上で物事を考え、暮らしています。常に、「神」と「悪魔」が対決するような、一元論で、物事や事象を捉えがちです。そして、善と悪が対峙(たいじ)しているような錯覚に陥ります。 しかし、この一次元的な思考を更に発展させますと、二次元的な発想が生まれて来て、結局、善・悪は同根であると言う事に気付かされます。したがって相対悪や相対善は、低次元的な物の見方の産物であり、低次元における、対立するように見える事象は、実は高次元世界から見ると、これは一体同根であると言う事が分かります。 これを「一体同根論」と言います。 したがって、善悪は同じ裡側に同時に存在し、それぞれが極端化した時に、それが善となり、悪となるわけです。その中に相対悪も存在しているのです。 |

|

| ▲一次元を二次元で見る一元論の「一体同根論」の根拠。一次元的な数直線上に於ては、善と悪は対立しているように見えるが、これを二次元の円周上に置き換えると、二つは同円周上の同根である事が分かる。 |

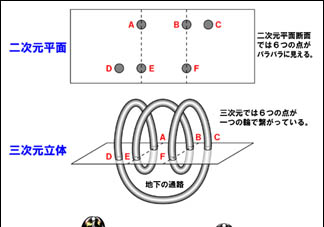

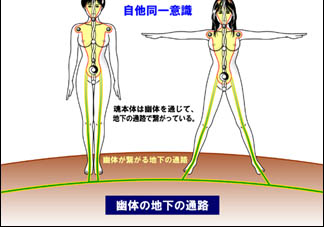

| では相対悪とは、一体何なのかと言いますと、それは「善の良さ」や「善の美しさ」を識(し)らしめる為の一種の道具なのです。こうした見方をすれば、世間では悪人と言われる人達は、本当の悪人でなく、また他の人々に善の良さや、善の美しさを識(し)らしめる為に、悪人の役を引き受けてやっている、人生舞台の役者であると言えます。 人の世の中は、善人の役者や悪人の役者が入り乱れて、喜怒哀楽の人生劇を演じていると言う、一つのドラマなのです。その中には笑いもあり、涙もあり、一時(ひととき)の一喜一憂に舞い上がり、あるいは沈み、演じ終わって、みな舞台裏の控室(ひかえしつ)に戻れば、皆善人なのです。これが、人間の「性善説」の所以(ゆえん)です。悪も善も、演じ終われば同根から発した、役の上の役割分担であったのです。 ところが、一次元対極的な考え方をする西洋のキリスト教的カトリシズムは、まず、善と悪を一直線上に定め、それぞれの極端化した端に神と悪魔を定めて、両者が格闘する事から始まります。そしてやがて、善が悪に勝つと言うストーリー展開をする分けですが、その根底に流れているものは「性悪説」です。 パウロの「ローマ人への手紙」にもあるように、彼の見たものは「善人など一人も居なかった」という、この世の非実在世界の、「虚の人間」の姿でした。パウロは、この人間の姿を見て、「善人は一人もなし」というのです。 しかし、実在界に存在するものは、絶対善である為、これに相対する悪などあり得ないわけです。つまり、悪は存在しないと言う事が重要な要(かなめ)となります。何故ならば、人間は誰一人の例外もなく、神から予定されて造られた生き物であるからです。 ただ、これを複雑怪奇にしているのは、各々の心に巣喰う心の葛藤(かっとう)であり、これが自他離別の想念を派生させて、抗争を作り上げていると言う事になります。 そこにはイデオロギーの違いによる主義主張があり、独自の自身が信じる宗教意識があり、また、連続する人としての意識は、単に意識の連続ばかりでなく過去から繋がる因縁によっても、それが輪のように連なり、この輪が、ある時は、それぞれ違った方向あるいは相反する方向の力があって、その選択に迷う状態を作り上げ、ここに「迷い」というものが生じます。 つまり、「葛藤」とは、まさに葛(かずら)や藤の蔓(つる)がもつれ絡むことであり、同時に不可視世界からこれを凝視すると、総てが「幻夢」ということになります。 人は、幻夢の中で、単なる幻想に振り回されていると言う存在と言えましょう。 ●非実在界に映るものは総て幻夢 可視世界の中で見ている私たちの目にするものは、実は非実在界の幻(まぼろし)を見て居るのであり、悪い現象として現れる非実像は、実は人間の虚像を見ていると言う事になります。 本来、人間は地下の通路でつなかった一体物なのですから、その本体は実人間であり、誰もが実人間であると言う事を自覚できないだけなのです。 したがって、虚の人間の姿や行いを見て、これを実像とするのは誤りであり、こうした誤りがまた、悪想念を抱かせ、悪感情で掻(か)き回して、私たちの肉眼を翻弄(ほんろう)させるのです。不幸現象はこうした各想念と、悪感情が交互に入り乱れて、これが撹拌(かくはん)し、氷山の一角のように、突出部分が非実在界に具現しただけの事なのです。 |

|

| ▲地下の通路で繋(つな)がった実人間の実態。非実在界の肉の眼で観る虚の人間の姿は幻(まぼろし)であり、現象界の幻夢がこうした虚像を形作ったものに過ぎない。 |

| 最も注意しなければならない事は、絶対に心の中に悪感情を趨(はし)らせない事です。悪感情が趨ると、善の面より悪の方が強力になって、悪が重視され、悪に傾いた事が、現世に反映されてしまうからです。心で想(おも)った意識と言うものは、必ず現象として現れますから、非実在界の存在でありながら、悪が本当に迫って来るかのような錯覚を抱かせます。 しかし、非実在界の迫り来る幻夢を、未熟な人間が幼稚な思考で見ると、それは恐怖になります。そして、悪を見ると、実に腹立たしくなり、憎む心が生じます。 これはやがて、自分の心の中にも反映されて、不幸現象を招く結果となります。 つまり、こうした総ての現象の一切は、実は外にはなく、自分自身の中にあるのです。自分自身の描いた悪想念は反映し、それが影となって、不幸現象を具現させているのです。本来はない筈の不幸現象が、さも現実に迫っているような、恐ろしい影を自分で導き、自分で映し出して、それを自分自身が怯(おび)えると言った、滑稽な茶番劇を、自分で自作自演しているだけのことなのです。 したがって、「恐れるものは皆来たる」は、ここに由来します。 悪想念を抱けば、この想念は悪い事態を呼び寄せますし、悪想念が完全に消去されちれば、不慮の事故などの遭遇しないものなのです。 現在の法律は、ハムラビ法典的な「目には目を、歯には歯を」(【註】仇討ち思想=刑法の処罰は、これまでの個人の仇討ちを国家が肩代わりした形骸を為す)というところがありますから、基本的には、人を殺した者は死刑が相応の処罰となっています。これは一種の、悪には悪をもって対抗する相関関係になります。 この相関関係がまた、社会規模の悪想念を作り上げます。これは国際間の政治や、国内の政策を見れば一目瞭然(りょうぜん)であり、日本も一応民主主義を世界に先駆けて標榜(ひょうぼう)していますが、注意しなければならない事は、この社会システムとしての民主主義は、まだ「完成されたシステム」ではないと言う事です。 ここで民主主義デモクラシーについて考えてみましょう。 日本のジャーナリズム並びに日本国民の大多数は、デモクラシーを正しく理解していません。デモクラシーが何か、それを明確に理解して居る人は極めて少ないと言えます。デモクラシーが理解で来ていないから、ここから派生する様々な矛盾が浮上し、その矛盾は民主主義の不可解なものを作り上げます。 つまり、多くの日本人はデモクラシーが何かと言う事について、全く理解していないと言えましょう。皆さんは「デモクラシーとは何か」と訊かれれば、多くの人は「民主主義だ」と答えてしまうと思います。しかし、デモクラシーとは「民主主義」という事ではありません。これは単に日本語に訳したに過ぎません。 では、デモクラシーと、反対のものは何でしょうか。これを答えられる人が、果たして何人居るでしょうか。 多くの人は安易に、「デモクラシーと反対のものは何か」と質問すると、多くの人は「軍国主義」と答えるのではないでしょうか。ところが、これはとんでもない間近いです。 デモクラシーにおいても、「民主主義独裁」という現実が起こり得るからです。 民主主義独裁とは、既にギリシャやローマの政治学者の中で古くから研究され、最もよく知られた例は、「委任独裁」というもおんでした。これは国家が危急存亡の窮地(きゅうち)に陥った時、有能な人に独裁権を与えて、この人に替わりに政治を行ってもらい、国家を救う事なのです。委任独裁により、ギリシャ諸国でもローマでも、国家の危機を脱しているのです。 この委任独裁が、デモクラシーと全く矛盾しないと言うのが多くの政治学者の結論です。 その最たるものの一つが、ナチス・ドイツの第三帝国のヒトラーの独裁政治ではなかったのでしょうか。 ヒトラーが独裁政治をはじめた頃、周辺のヨーロッパ諸国やアメリカ等では、ヒトラーの政治が民主政治でないと非難しました。ところがドイツの政治学者は、ヒトラーの独裁政治だって、立派なデモクラシーだと反論したのです。 ヒトラーが政権を担当する結果に至ったのは、ドイツ国民の総意によっていたからです。これこそ、民主主義独裁であり、委任独裁の形態をとったものでした。ヒトラーが独裁権と掴むに至ったのは、第一次世界大戦後のベルサイユ条約下の不況の中で、この不況からドイツが抜け出す為にはどうしたらよいかと言う事でした。 ナチス党はドイツ共産党と勢力関係を競合しながら、その都度、国民投票において、ついに第一党に躍進します。そして、ヒトラーがドイツの首相に任命されました。1933年1月30日の事です。同年の3月には全権委任法が成立します。このヒトラーが、独裁者になっていく過程は、まさに民主主義独裁によるものでした。

ナチス党がドイツの第一党となり、全権委任法ができるまでは、ヒトラーは単なるドイツの首相に過ぎませんでしたが、全権委任法により、独裁権力を掌握(しょうあく)したのでした。 |