■ 居掛之術 ■

(いかけのじゅつ)

●居掛之術とは

人間の動きには「静」と「動」がある。「静」の陰の状態から気勢を起し、行動に出るのを「居」といい、居は行動に出るまでの、「今まさに機が熟さん」ことをいう。そして、一旦機が熟し、「動」に変じて、動の中に「静」の佇まいを求めるのが「居掛」である。

「機」には、静中に動あり、の「動」と、動中に静ありの「動きの中での静」である。居掛之術で求められることは、「勝機」を求めて動きの中に「静」を求めるのであるから、本当の勝機は「死んだところにない」と考える。

例えば、後ろから追われ、追尾を受けた場合、「追尾されるという行為」は、既に死んでいる箇所として、それを放棄し、新たなる展開を考える。追尾されるという行為は、何も「追いかけ状態」のみに起るのではなく、先を取るか、後の先を取るかの競う際に、「後ろ取られる」という場面が登場する。後ろを取られるつ逃げまくる行為は、要するに「後手」である。後手を続けていては、勝機は訪れない。そこで、後手になったことを、ここで一応、ご破算にする。そして新たなる奇手(きて)の応酬(おうしゅう)へと切り替えるのである。

取られた後ろを、取り返そうとしてもがく事ほど愚かなことはない。後ろを取られれば、逆に取り返そうとせず、そのまま追わせておくのが賢明であろう。したし、ただ追わせるのではなく、追わせながら「勝機」を得る策を立てなければならない。

そこで居掛之術の「多数之位」にある、「振り向き態(ざま)」

という「術」に転じるのである。

この「術」は、後手に展開した場合、後手を回避するのではなく、後手は死んだものと考え、そのままにしておいて、失った局面にはこだわらず、転機を持して、小局面から大局で感得する発想に切り替え、「抜ける」とういう策に転じるのである。つまり、後ろを追わせ、追尾させ、そのしかる後に、振り向き態という転身を行えば、この場合、むしろ追尾して、一見先手を取っている方が、非常に不利な体勢となる。居掛之術とは、こうした死んでしまった動作の局面において、その動作を一旦放棄し、放棄から、全く異なる躰動へと転身することを言う。

●居掛之術は心が創る

自らの五体を遣(つか)い、そこから表出する「術」は、もともと「心」が創(つく)るものである。居掛之術を会得(えとく)するに当たり、この基本的な点を確認しておく必要がある。日本刀を用いて行う居掛も、それを遣(つか)うのは人間であり、人間である以上、誰にでも心の動きがある。その動きを巧みに読み取り、あるいは逆手にとって、動きを封じるのが「術」である。

では、「術」は何ゆえに、心が創(つく)るのか。

それは日本刀を創出する、刀鍛冶(かたなかじ)の日常を見れば明白であろう。

刀鍛冶が仕事場に入る時には、必ず、身を清める為に、鍛冶師は斎戒沐浴(さいかいもくよく)する。これは「心」を浄化することが含まれ、あるいは心の平静と、統一などの真摯(しんし)な姿を得る為である。斎戒沐浴することのよって、心は無垢(むく)となる。白紙の状態に戻り、一切は御破算(ごはさん)になる。これまでのシコリや、柵(しがらみ)は一切、「無」の状態、あるいは「空(くう)」に帰る。虚空(こくう)から、齎(もたら)される創造性は大きい。途轍(とてつ)もなく、大きなものが生まれる。その祈願が、鍛冶師の斎戒沐浴である。

また、日本では、日本刀は神器として扱われる。魂の籠(こ)もった生き物である。したがって、日本刀という、「神器」を創出する為には、単なる「物」としての刃物を鍛え上げる技術のみではなく、こうした技術を、一つの心から創造する賜物(たまもの)として、それを創造する為の「術」と看做(みな)し、ここから神の分身としての、「神器」が創出される。刀鍛冶として、この仕事に従事する刀匠(とうしょう)は、この術を見事、最後まで成就させるのは、「心」であると直感しているからである。

心は、所謂(いわゆる)、創造を齎(もたら)す為の発信源であるからだ。

大脳生理学によれば、人間の「創出」なる思考力の発想は、前頭葉に回帰されると言われている。脳の表現には、前頭葉、後頭葉、側頭葉、脳幹、延髄、小脳、視床下部、松果体、下垂体、脳室、脳弓、そして大脳皮質などの部位を表す構造分析とともに一般に聴き慣れた医学用語が並んでいる。そして誰でも知っているように、前頭葉こそが、情緒、芸術、創造に関係すると指摘されている。

活発な前頭葉の活動こそ、物を創り出す創出力の根源なのである。

則(すなわ)ち、創出する為には、「心的状態」の平静が必要であり、それを裏付けるのは「静かなる平常心」であるからだ。掻(か)き乱された、騒音の中からは、何一つ創出するものはない。また、邪(とこしま)な心をもって鍛錬したとしても、それは歪(いび)な物になってしまう。その為に、静寂なる心の佇(たたず)まいが必要になるのである。

これと同じ「心」が求められるのは、神器を遣(つか)う側にも求められる。則ち、術者にも「同等の心」が求められるのである。

特に居掛之術(いかけのじゅつ)は、心を自在に駆使する「術」である。心を駆使する「心法」なしに、この術は使い熟(こな)せない。

居掛之術は、今日の剣道式居合道とは異なり、古流の居合術を、更に練り上げたものであり、それは深層心理の精神にまで及び、更に掘り下げれば、それは「死を致す」ところまで研ぎ澄まされる。ぎりぎりまで、研ぎ澄ましてこそ、妄想として抱え込んだ死生観は解決される。

今日、広く流行している現代の居合道は、大半が「型」の反復と、「型」を整理した、艶(あで)やかな華法に随(したが)っている。型の反復と、整理から生まれた太刀の型は、非日常の非情さが抜け落ちている。型は華麗であるが、実践性に薄い。実践性に薄く、華麗な一面は、命の遣(や)り取りから遠ざかる。これでは実践する状態にない。実践性が薄ければ、命の遣り取りから遠ざかる。命の遣り取りが薄れれば、イザという時機(とき)に、役に立たないばかりか、死からも遠ざかってしまう。

死から遠ざかるとは、死が回避されることではない。回避されるどころか、死から生還できない。生還できなければ、残るものは「永遠の死」である。

恐らくこれでは、「死生観」は解決できないであろう。

本来武術は、「死生観」を解決する為の、心の拠(より)り所ではなかったのか。

心を放棄して、そこに残るものは何があるというのか。

心こそ、武人が求めた崇高(すうこう)な存在理由でなかったのか。

心を無視して、型の品評会をするのが、剣の道の求めるものではなかった筈(はず)だ。

人間は生まれては、死ぬ。これに誰一人の例外ない。生ある者はやがて死に、宇宙の根源の大海の一滴(ひとしずく)に戻る。生あるものが、死に就(つ)く、純然たる手順である。

そこで問題になるのが「死ぬ道」を嗜(たしな)むことが必要となる。

一般に「死」などと云うと、誰もが眉(まゆ)を潜(ひそ)め、毛嫌いする。忌み嫌う顔となる。本当の死を知らないためだ。

また、ある人は『葉隠』(【註】山本常朝の口述書)の一節を挙げて、「武士道というは、死ぬ事と見付けたり」などと云う。いつの時代も、安易にこの言葉が使われる。

こうして、死に関して述べようとすると、そこにはあたかも死をもって、忠義に励む武士像が浮かび上がってくる。しかし、これは間違いである。

この間違いは、大いに誤解を招く。なんでもかんでも、死ねばよいと思ってしまう。また、下士の者が、上士の権力筋から、死ぬ事を強要されているようにも取れる。ある意味で強圧的である。

したがって、アップダウンで「死ね」と強要されるから、また、こうした疑念が起る。これは、「死」を誰もが軽く見ている証拠であり、また、「死」は自分とは無関係であると思っている証拠である。

そのくせ、わが身に降り懸(かか)る災難や、ガン検診などでは、「早期発見、早期治療」などと寝ぼけたことを言う。死が怖いからである。死が怖いということは、死というものを、本当に理解していないからである。ただ、回避する媒体が、「死」であるということに他ならない。これでは「死」を永遠に理解できまい。

かつて、武士は死生観を自分の人生の中で解決しなければならない課題として、このテーマに取り組んだ。死生観を超越すれば、死など、わが身を捨てることで、何も怖くないと思われていた。しかし、作法通りに切腹して、果てて死ねば、見事だとか、死の美学だとか、こうした次元を「死を致す」というのではない。

この「死を致す」とは、一体どういうことか。

それは、 どうしても死ななければならない時機(とき)には、その場所と、死を決断する覚悟は必要であると説く。しかし、死ぬ時機の場所や決断を逸したとき、それは「犬死」でしかなかった。この考え方は、君臣という主従関係が絶対的な関係であった封建時代でも、これを誤れば「犬死」とされた。この死は、非常に評価の低いものであった。

無闇(むやみ)に命を粗末にして、死に急ぐことは「犬死」とされ、軽蔑されたのである。

また、乱世の戦国期においても、義の為に死を選ぶにしても、その時機と、場所を考えないと、死の効果は上がらず、愚かな犬死とされた。ここに武士の「死」を選択する苦悶(くもん)があった。

したがって、「死を致す」とは、単に心構え的なものでなく、更には日常を「非日常」に置き換えて、わが心に死を充(あ)てる事であった。非常に、高次元で崇高(すうこう)な「心の持ち方」と、「覚悟」を説いた言葉である。

まさに、「死を致す」とは、死に急ぐことではなく、命を無闇(むやみ)に粗末にしないということであった。むしろ、命を大切にし、最後の最後まで、決して安売りをしないということであった。最早(もはや)これまでと諦めて、自刃(じじん)をしないことを云った。

また、「死を充てる」とは、日常が非日常に変化すると、そこには「命の輝き」があるという事を、自らの行動で示すということであった。普段の日常生活では、曇った、輝かない命が、非日常に至ると輝くということである。

これは万人に云える事であろう。

もし、自分の命の寿命が、明日までと宣告され、今という時点から、死ぬ明日の時点まで、この間の自分の命の燃焼のさせ方は、今まで以上に大切なものとなる。この死を迎えるまでの時間、多くの人は、残された時間を非常に大切に使う筈(はず)である。

どうせ死ぬから、生のあるその一時(ひととき)に、好き勝手なことをして、し放題で時間を費やすという御仁(ごじん)は少なかろう。やはり、生ある限り、懸命に、有意義に生きるのではあるまいか。

そして、この瞬間こそ、人生で「命が一番輝く時機」ではなかったか。

人の命とは、「死を充てる」ことで、輝きを増す。心とは、そうした存在である。同時に、その心も、命が反映される。命が輝き、心も輝くものだ。晴れ晴れする。清々しくなるのだ。此処(ここ)に、人間の、死と隣り合わせとしての存在がある。

ところが、死を回避しようとして、死を恐れた場合、あるいは死生観を解決できずに、迷いに迷っているとき、その命も、心も輝きを失う。一瞬にして曇りが顕れる。醜さが顕れる。

死から逃れようとして懼(おそ)れたとき、忽(たちま)ち、命も心も輝きを失うのである。

筆者は、かつて先の大戦で、軍隊経験のある一兵卒の人から、敵陣地の突入の戦闘時の体験談を聞いたことがある。

この人の体験の言によると、「突撃戦で、我武者羅(がむしゃら)に突撃して行く者は案外、弾には当たらない」というのである。むしろ、「この期(ご)に及んでも、戦争を批判したり、一銭五厘(いっせんごりん)の赤紙(【註】召集令状であり、市役所の役人が直接召集する者の家庭に届けて廻った。この赤紙が着くと、普通一週間以内に最寄の聯隊(れんたい)に出頭しなければならなかった)で徴兵されて最前線に送られたことを恨んだり、突撃を拒(こば)んで塹壕(ざんごう)の中に居残ったりすると、こうした者の方が、かえって弾に当たり、死ぬか、傷つく」というのである。

筆者が思うに、「死ぬ事と見付けたり」とは、「死を致す」ことであり、命と心が輝いている者は、寿命がこの程度では尽きないということを顕しているのではないか、と思うのである。

つまり、「死を致す」覚悟は、いつでも死ねる覚悟であり、いつ死んでも悔(く)いはないと云うことであり、「死を致す」ことに、焦点を合わせている限り、生命は輝きを増し、感嘆には潰えないということである。これこそが「悟り」であると感得できる。

つまり、「悟り」イコール「死を致す」ことであり、寿命の尽きた者は死に、寿命の尽きない者は生き残るということである。また、その人の寿命が尽きているか、そうでないか、それは天が決めることであり、人間側に選択権はない。天命とは、元々そうしたものである。

「死を致す」覚悟が定まれば、度胸が生まれ、苦難を度胸でぶつかることができる。へこたれない勇気が生まれる。「死を致す」覚悟でぶっかってくる者は、自らが戦闘の熟練者であっても、案外手を焼くものである。喩(たと)えそれが、戦いの素人であっても、勝つ為に犠牲を払い、苦戦を強(し)いられる。そして、勝つは勝っても、無傷では勝てない。

無傷で勝てない、この苦戦を相手に舐(な)めさせることこそが、実は「死ぬ事と見付けたり」という、『葉隠』の主テーマに回帰されるのである。

「心」というものは、命に輝きを加える存在である。命が輝くか、否かの明暗は、心によって決定される。既に述べたように、刀鍛冶が斎戒沐浴(さいかいもくよく)して心を清め、鎮(しず)める行為は、心と業(わざ)に関連性があることから、こうした行為を採るのである。業(わざ)をもって、何事かを成就させる場合には、無垢(むく)で、清らかな心が必要となる。

例えば、一人の剣士が居たとしよう。剣士は、剣に生きるのであるから、太刀合(たちあ)いをすることも度々であるが、太刀合いに勝つか負けるかは、そのときの「時機(とき)の運」である。真剣で太刀合った場合、負ければ斬り殺されることになる。木刀であっても、打たれる箇所が悪ければ、即死ということもあり得る。

そこで、「死ぬ事と見付けたり」の一節を、「剣士は斬り殺される(打ち殺される)と見付けたり」と置き変えれば、これは一層現実味が帯びてくる。つまり、剣士というは、力量がなければ、もともとは「斬り殺される存在」なのである。

ところが、こちらが未熟で、相手側が熟練者である場合、刃(やいば)を交(まじ)えて、剣技の限りを尽くし、「最早(もはや)これまで」と、覚悟を決め、眼をつぶって斬られることを予想したとしても、その刹那(せるな)には、なぜかスワッと眼を剥(む)くものである。

この眼の剥く刹那、相手の太刀筋が読めるものである。はっきりと見えるものである。これは「死を致す」覚悟から生まれるものだ。しかし、これは実戦を通じた、実体験のない者には、会得できる境地ではない。

幾ら、道場稽古の達人でも、真剣を交えて太刀合う事は、平面の道場稽古と異なり、勝手が違うものである。勝手が違うばかりでなく、「一歩間違えば斬られて死ぬのでは……?」という恐怖心が起るものだ。

斬られるのではないか、斬られて死ぬのは嫌だと思ったら、相手の太刀筋も見えなくなるだろう。相手の太刀筋が読めないのなら、本当に斬り殺されるしかない。そこで自らの不甲斐なさを嘆いて、諦めるか、否かである。

しかし、これまでの鍛錬の成果を、この時ばかりと、これにぶつけ、「死を致す」覚悟で臨んだ場合、見えない太刀筋は躱(かわ)せないことはない。「斬られたら、あとは死ぬまでのことよ」と、覚悟を決めたとき、見えない太刀筋も見えてくる。捨身になって、死を致せば、鋭く、素早い、相手の太刀筋でも、まるでスローモーションのように見えてくる。これが「死を致す」覚悟である。

「死を致す」とは、死に急ぎして、早く死ねと強要しているのではない。窮地(きゅうち)に陥ったとき、そこから生還する脱出法を教えているのである。まさに、これこそが「死中に活を求める」最良の方法ではなかったか。

したがって、総(すべ)ては技術のみではなく、最終的には「心」が創り出すものとなる。心の反映があってこそ、また、「死中に活」を得るのである。「九死に一生を得る」のである。

捨身懸命(すてみけんめい)により、必死に戦って負けても、それは恥とはならない。

むしろ恥になるのは、心に迷いが生じた時機(とき)である。優柔不断に陥ったときである。こうしたときの、死からの回避は、必ず不名誉な死に方をするものである。そして九死に一生を得るどころか、「永遠の死」が確定されるのである。

●心法とは何か

日露戦争のとき、日本海軍の連合艦隊司令長官の東郷平八郎(とうごう‐へいはちろう)は、旗艦『三笠』の艦橋の上で、砲弾が飛び交うのも意に介さず、全軍を指揮して、ロシアの極東方面のバルチック艦隊と戦ったが、その時、副官や側近は、「此処にいては危ないから」と云って、艦内の安全なところに移るよう勧めた。しかし東郷平八郎はこれを拒んで、指揮を取り続けた。

その心境には、「自分が此処にいて指揮を取っている最中、弾に当たって死ぬようなことがあれば、その時は日本も、これでお終いである」と、考えていたに違いない。そして遂に、明治38年(1905)5月、ロシア艦隊を日本海海戦で撃破する。

日露戦争の開戦直後、東郷平八郎は、ある人に、「日本が敗れたならばどうするか?」と訊(き)かれた事があった。その時、東郷は、「私はそんな事について、一度も考えたことがない」と答えた。皇国の興廃(こうはい)が懸(か)かっているこの決戦において、負けたら皇国は滅亡するだけのことである。それ以外の可能性は、絶対にあり得ない。したがって、事前に、まだ起りもしないことを考えておく必要が、どこにあっただろうか。東郷の見解は、正しかったといえよう。

それに比べて、昭和16年(1941)12月8日の、ハワイ真珠湾攻撃の場合は全く違っていた。この作戦を指揮したのは、連合艦隊司令長官の山本五十六(やまも‐といそろく)であったが、山本はこの作戦に失敗したら、どうなるかまで考えていた。ここに山本の心の迷いがあったといえる。

ハワイ真珠湾奇襲攻撃に失敗すれば、その時には、大日本帝国は歴史上から消えてなくなるだけのことである。残された道は、最後の一兵卒まで戦って、一億玉砕の道を辿るか、あるいは連合国側のポツダム宣言の総(すべ)ての要求を呑み、無条件降伏しかないのである。それ以外に、どういう可能性が派生するというのだろうか。この意味で、山本の見解は間違っていた。

山本が投機性の高い奇襲作戦を立案したのならば、それに総てを賭(か)け、賭けた以上は死活の決戦であるから、それ以上の事は何も考える必要はなかった。ただ、大成功を信じてさえすればよかったのである。ところが、山本はそうはしなかった。

第三次攻撃以降の作戦を総て中止して、南雲忠一(なぐも‐ただいち)中将の退却案に一切を任せ、ハワイ沖の日本機動部隊は、この時点で戦わずに引き返すことを決定している。つまり無傷で、かけがえのない機動部隊を日本に連れて帰り、虎の子の六隻の空母を温存したことである。この時点で、日本は間接的に、敗戦に結びつく暗示を背負ったことになる。

この意味で、山本の戦争責任は大きい。また、その後の敗戦責任も問われるべきだ。

この死活が懸(かか)っている時に、心に迷いが起こり、決断できなかったことは、山本五十六の最大の戦争責任である。此処(ここ)にこそ、先の大戦の敗戦責任の根拠がある。

かくして、「幻の第三次攻撃」は、山本の優柔不断により、日本を大敗北に導くことになる。そして、残念なことは、多くの日本人は、山本のこうした過失による敗戦責任を、一度も国民裁判で明確にさせようとはしなかったことだ。

天皇に、統帥権と言う最大の権力を負わせながらも、これを一度も遣わせず、更には日本が戦争に負けたことを、昭和天皇に戦争責任があると言い捨てたが、では、海軍愚将の山本五十六らの戦争に負けた敗戦責任はどうなるのか。

また、冨永恭二(とみなが‐きょうじ)陸軍中将(【註】フィリピン第四航空軍司令官。アメリカ軍がマニラに上陸すると、台湾に逃亡し、台北の北投温泉でのんびり療養していた)のような敵前逃亡を図った将軍が居たが、こうした将官を、一度も国民裁判で裁いたことがなく、戦後はアメリカの押し付けた東京裁判のみが正しいものと、戦後民主教育の中で教え込まれてきた。

太平洋戦争の開戦当時、山本に心境は、南雲中将と同じように、真珠湾で大勝利して、日本海軍の主戦力たる、虎の子の六隻の空母を無傷で日本に連れ戻せたら、それこそ天にも昇る喜びを夢想していたのであろう。ここに、先の大戦の敗北の元凶があり、その後、日本は列島全体が焦土と化す辛酸(しんさん)を舐(な)めなければならない事態に直面する。多くの人命と財産が奪われ、最悪の状態を招き寄せることになる。これについて、国民には一言の詫びの言葉もなかった。心がない為である。

このように、心が齎(もたら)す迷いは大きい。

心の御(ぎょ)し方について『葉隠』 は、あますところなく「心法」を説き続けている。心が、命を輝かせたり、曇らせたりすることを述べている。私たちは、この言に対し、真摯(しんし)に耳を傾ける必要があろう。

例えば、剣士が果し合いをしなければならず、太刀合って、図に外れ、我武者羅(がむしゃら)に戦って斬られても、死に物狂いの犬死は、あるいは「気違いなり」と呆(あき)れさせることにはなろうが、決して恥にはならない。恥は、迷いが起った時機(とき)に、恥を曝(さら)すことになる。

真剣勝負において、相手を斬ろうが斬るまいが、確実に生き延びたいのなら、こんな勝負など、しない方がいい。ところが、剣士が剣士として戦わねばならない時機に臨んで、斬り合いを避けたら、最早(もはや)剣士は剣士でなくなる。

また、果し合いにおいて、不幸にして斬り殺され、死に至ったとしても、その勝負は「時機の運」として、不幸な出来事として扱われるが、決して死んだことは恥にはならない。

しかし、死を恐れて、戦わねばならない時機に、死を回避したならば、それは生き恥をさらした臆病者となり、剣士として恥をかく。

剣士が、持てる限りの業(わざ)を遣(つ)い、死に物狂いになって突撃し、それで斬り殺されたとしても、決して恥ではない。

むしろ「恥」というのは、剣士を自負する者が、大酒の飲み、道端の寝そべって、その間に刺されて命を取られたり、現代では大酒を喰(く)らい酔っ払い状態で、車に轢(ひ)かれるなどして死ぬ、あるいは酒の席で口論に及び、喧嘩をして刺し殺されるなどが、明らかに大恥なのである。

しかし、幾ら剣士を自称したからといって、戦いの時機(とき)に臨み、ヤケクソで刃を交えるなどは以ての外である。自信がなければ、命を賭(か)けて雌雄(しゆう)を決することは出来ない。

したがって、日頃から血の滲(にじ)むような稽古を積み上げ、稽古で培った自信を持って戦わねば、熟練の対戦相手と対峙(たいじ)した時には失礼となる。つまり、この失礼こそ、また一種の恥である。その為に、練って練って練り上げた後の、命の遣り取りが剣士の心構えとなるのである。

それは丁度、命の遣り取りをする両者間に、鞘(さや)のうちに納まった、納刀状態から、「居掛の抜き」の真剣勝負をもって、これと相当の緊張した空気の中で、まじろぎもせず、対峙した自然体である。居掛ける方は、敵の瞳(ひとみ)を正面から見詰め、また敵は吾(わ)が方の眼を睨(にら)み、双方の間に何が起きても、自然体で構えている、あの緊迫した緊張感が必要である。こうした緊張感の中で、「心法」を養わなかった者は、ただ強度なストレスを感じて、敗北するだけである。

この敗北を防ぐ為に、わが流には、「隠陰之構(おんいんおかまえ)」という、独特の自然体の「陰之影構(いんのかげがまえ)」があるが、あるがこの「影の構え」こそ、吾(われ)が敵を機先を制することにより、敵の心理は、「先に打ち込もうとしても、打ち込むことが出来ず、状態だけの上肢が、ただ動けずに、冷や汗をかいて、制せられる」という状態に落ち込むのである。

こうして「居掛」もしくは「居合」の真剣勝負において、緊迫の中にも、自在なる自然体を作り、斬らせず、斬りこまずの、拮抗(きっこう)の境地を確立するのである。

わが流の居掛は、こうした「心法」により、普段より心を練り上げて居掛ける術であり、この「術」は、心が創出した賜物(たまもの)といえよう。

そして「心を養う」には、単にハードトレーニングに明け暮れたり、筋トレにその解決法を求めても無駄であり、正しく「心法の理」を学ばなければならないのである。

●心の象徴

日本刀は、武人の心の象徴であると当時に、心意気の象徴でもある。心意気は、裡(うち)に秘めたものと外に表出する、二つがある。したがって、日本刀は単に所持していても、武人が外にも裡にも、心の創出を示せないものであれば、それは役に立たない。心の象徴は単に、心の象徴として内在してばかりでは、役に立たないものである。

心の象徴は、単に口先で心を論じても、それは「絵に描いた餅」である。刀身というものは、刃を研ぎ澄ませて鞘に納めて置き、時折手入れしなければ、イザという時、役に立たない。しかし、抜いてばかりいて、それを振り回せば人が寄り付かず、味方もいなくなってしまう。したがって、鞘に納め、それで居て錆付かぬように心掛けねばならない。この心掛けは、刀ばかりでなく、自分の心も同じで、心が錆付かないように、「心法の理」を養わねばならない。

つまり、日本刀には裡と外の二面性があるが、裡は「心法の理」を学ぶことである。

一方、外に向けては、「日本刀の理」を知ることである。

日本刀は単なる刃物でない。それは精神性があるだけでなく、刃物としての構造自体も普通の刃物とは異なる。

例えば、刃物の一種である包丁では、胡瓜(きゅうり)などの野菜を切り、その断面がピッタリとくっついてしまうことがある。これは包丁の持つ構造に問題がある。

普通、包丁は刃が平たくて鋭い為、切った物との間に隙間(すきま)がないことから、「引っ付く」という現象が起こる。こうなると、包丁と切断面が接着されたように、くっついた状態となるが、日本刀がこれと同じであっては、ものの役には立たない。ここに日本刀の独特の外側の象徴がある。

|

|

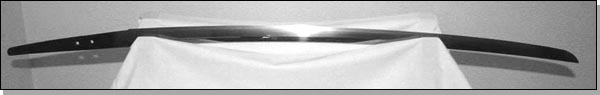

▲日本刀が他の刃物と違うのは、「鎬」があることである。

|

それは「鎬(しのぎ)」によって象徴されている。斬るか斬られるかの真剣勝負の場合に、斬った刀が、まるで野菜を切ったようにくっついてしまっては、外側に向けての象徴は、損なわれるものであろう。況(ま)して、命に関わることであり、刀を刀らしく象徴する為に、先人は、「鎬」という小高い部分を設けた。これこそが、日本刀の象徴であった。

「鎬」を設けることにより、刀と切断媒体との間に、空気との隙間(すきま)を作り、くっつかないようにしたのである。また、刀は一般の刃物と異なり、研ぎが横研ぎでなく、「縦研ぎ」である。この研ぎこそが、他の刃物と違う、一大特徴である。

この一大特徴を利用して、日本刀には「刃引き」という智慧(ちえ)がある。この「刃引き」とは、刀を一部分のみを、見た目には分からないくらい、わざと欠けさせ小さな傷をつけて、鋸(のこぎり)状にしておくことである。これが包丁なら、よく切れずに使い物にならないところであろう。しかし、日本刀は違う。

普通、刀は、尖先(きっさき)三寸(約9.9cm)の部分を用いて媒体を切断する。真剣勝負で、日本刀で太刀合い、人を斬る場合、綺麗に研いだ刀ではあまり役に立たない。それは人間などの動物の血が、脂(あぶら)であり、脂肪分を含んでいる為である。斬ったとき、脂肪分が「血糊(ちのり)」となって、刀に付着する為である。一番最初はいいのであるが、何回か、何人か斬っていくうちに、脂(あぶら)でベタベタとなり、やがて斬れなくなる。

一方刃引きをした刀は、刃引き部分の隙間に脂(あぶら)が溜まり、刃本来の働きは失われないのである。この意味で、美しく研いだ美術刀剣より、実戦では逆に、非常に長持ちし、「斬る」という面においては、その威力を長く失わないのである。

これこそが、外に向けた象徴であり、実際に斬らなくても、こうした面の心掛けも必要なのである。

心の象徴とは、心ばかりを口先で論じても、それは意味のないことである。裡(うち)と、外の両面が備わってこそ、「心法」の裏付けが成されるものなのである。「心法」とは、それを裏付ける、行動律が伴ってこそ、裡(うち)と外との実践性を持ち、それはあたかも「両輪の輪」の如しなのである。

●敵を斬らず、また、敵に斬らせない境地

「坐(ざ)」の状態にあっても、その場から、いつでも居掛けることが出来る状態の剣法を、「居掛之術」という。

西郷派大東流の居合術は「御式内」の作法から派生しており、種々の方法があり、この「居掛之術」もまた、殿中にて培われた武士階級ならではの儀法(ぎほう)である。

居掛之術とは、人間の心の速(すみ)やかに読み、その動きを巧みに利用して、片手の抜刀のみで敵を制する高級技法であり、実際に斬り合うことなく勝ちを納める技術である。「抜き放ち」には、「坐(ざ)」と「胡坐(あぐら)」があり、坐は静坐(せいざ)の状態を指し、胡坐は結跏趺坐(けっかふざ)などの組み足を指す。何(いず)れも、「坐」の状態から発する居掛である。

殿中における居合は、抜刀して戦うことを目的とせず、鞘の裡に秘めた敵への精神的威圧と、鞘から抜いた物理的な威圧を以て、敵の動きを封じるのが、この「術」の特徴である。そしてこの術は、「殿中居合」ともいわれる。

この儀法(ぎほう)を力学的に観測したならば、片手で刀を抜き放つだけの小さな動きとなるが、その本質は、単に約束事で決められた「型」の範疇(はんちゅう)に収まるものではない。つまり今日、居合道などと称する、型の華麗さに、その動作の奥儀を求める「型の儀法(ぎほう)」ではないということだ。

幾ら型が華麗で、美しくとも、実際に人間を斬ることが出来ない、「型踊り」では、剣舞と何ら変わることがないだろうし、あるいは剣をもって舞う、剣舞以下かも知れない。

心法をもって、実際には人間を真っ二つに斬り据え、即時に対応できる「備え」を有していることが肝心である。しかし、心配りとして「備える」が、これをまた、実際には遣わない事が、居掛之術の奥儀ともいえる。

武士道をもって人を分ければ、武士には「覚の士」と「不覚の士」に分けられる。

「覚の士」とは、不測の事態に遭遇して、それを許(もと)に経験を会得したというだけの武士ではない。あらゆる不測の事態を想定し、万事に先立って準備をしておく武士のことを言う。今日においても、武人という言葉がある以上、武人は不測の事態に準備を整え、有事に当たっては遅れを取らないことが大事である。事に臨んで、万難を排し、勝利を導くことの出来る武人は、「覚の士」である。

一方、「不覚の士」は、準備に怠りがあり、備えに手抜かりのある武士を言う。これは怠慢(たいまん)から発するものである。先を読み、不測の事態を想像できない愚か者は、自らが敗北するばかりでなく、周囲をも巻き込んで全滅に導く厄病神(やくびょうがみ)である。

こうした者は、一見器用に見えて、実は器用が功を奏しない。例えば、運良くその場の難事は切り抜けられてとしても、それは備えがよかったのではなく、

ただ運が良かっただけの事である。こうした運の良さに、有頂天に舞い上がると、次は敗北が待っている。不意打ちに襲ってくる刃を躱(かわ)す事が出来ないのである。

居掛之術を会得したり、心法を学ぶ者は、器用より、不器用の人間の方が良い。

世の中には、「利口者」という人種が居る。この手の人種は、要領がよく、口が達者で、小賢(こざか)しい浅知恵や才能を振り翳(かざ)し、外見を飾って、才で誤魔化そうとする輩(やから)である。こうした輩は、実は才のない不器用者より劣るのである。何故ならば、不器用者は才で誤魔化せないからである。

つまり、突き詰めれば、自分の心は隠しようがないということである。人間の心は、必ずその行動において顕れるものである。

小賢しい浅知恵を持ち、才をひけらかす者の中には、自分の体力を自慢したり、「体力も技のうち」と、体力のない者を馬鹿にする輩(やから)が居るが、こうした人種は、これを自慢した時点で既に滅び去っている。体力自慢は、ただそれだけのことであり、それから先の進歩がない。

何故ならば、本来、「術の会得」というものは、体力がないから「術」を学ぼうとするのであるが、体力があっては術を学ぶ必要がないからである。体力自慢を売り物にすればいいからである。したがって、「体力も技のうち」という傲慢が口から飛び出すのである。

「体力も技のうち」と豪語する者は、実は体力のない者より、この意味において劣っているといえよう。体力のない者は、その不足分を補おうとして、「術」の修得に精進する。今はその「術」が会得できなくとも、日々精進して、コツコツと積み上げ、やがては体力のある者を撃破する術を身に付けてしまう。

「体力も技のうち」と豪語する者よ。ゆめゆめ体力に肖(あやか)って、油断することなかれ。

いつかは精進をする不器用者から、あるいは体力のないひ弱の者から、敗れることであろう。第一、「体力も技のうち」と豪語するなら、あえて「術」など身に付ける必要がないのである。また、武道の師なども求める必要がない。自己流で済まされるからだ。

しかし、これこそ、馬鹿な愚言といわねばならない。本来、「体力も技のうちの技」がないから「術」を会得するのではなかったか。

さて、わが流独特の居掛之術は、これを行う心法として、「無念無想」は絶対に教えない。無念無想の境地など、極めて納得し辛い言葉であるからだ。したがって、無念無想は、「無念」と「無想」を切り離して考えなければならない。両者は、言葉で理解できるほど、実は単純ではないのである。

その単純ではない、奥深い言葉を論ずるならば、一応次のようになろう。

つまり、「無念」とは、わが流では「正念」と説いている。正念は、「正念場(しょうねんば)」の正念である。また、正念とは「邪念」がないことを言う。つまり、想う念は「正しい」ということである。念が正しければ、それは「正念」となる。正念をもってすれば、正しいのであるから負ける筈(はず)がない。しかし、邪念は不正な念が働いているので、その動きも、呼吸も、総て邪念で覆(おお)われ、不正が充満し、戦う前から敗れているのである。

邪(よこしま)な心は、邪念を呼ぶ。邪気(じゃき)を呼ぶ。邪念や邪気は不正から発生した「念」や「気」であるから、邪念が正念に勝てるわけがない。邪気で正気に勝てるわけがない。

したがって、わが流では、一呼吸(ひとこきゅう)の中にも、邪念を抱くなと教える。邪気を吸い込むなと教える。邪気を吸い込めば邪念が起る。邪念が起れば、心は邪念で満たされてしまう。邪念で満たされた心で、勝機を得ることは出来ない。

邪念を抱かないことこそ、まさに「道」なのである。邪念を抱いて、どうして「道」が踏み行えよう。

無念とは、「念が無い」ことではない。「正しく念ずる」ことを言うのである。これが「正念」である。

一方、「無想」とは、「想(おも)いが無い」ことを言うのではない。「想いが正しい」ことを言う。つまり、「想念が正しい」ということだ。

こうして「正し念」と、「正しい想い」に純一(じゅんいつ)されれば、最早(もはや)何者にも負けない境地が完成する。この「心法」をもって臨めば、「術」は邪念に敗れることはない。「念」と「気」で勝っているからである。

武道愛好者の中では、一口に無念無想というが、求道者がこの言葉を納得するには、あまりにも抽象的である。抽象的なものは、もともと実体がないのであるから、これを納得せよといっても、理解し辛いのである。

したがって、わが流は無念無想などという、他流にはよく説明される、この手の言葉は用いない。何が何やらわけの分からない抽象的表現は、求道者にとって、「百害あって一利なし」なのである。

正念を持ち、正気を持ち、誠から発する「まごころ」があれば、何事に対処しても、そう簡単に敗れることがない。窮地(きゅうち)に追い込まれたり、難事に対峙(たいじ)して敗れるのは、そこに「まごころ」がなかったからだ。小賢しく細工して、これで誤魔化そうとしたからだ。素人騙しの誤魔化すような小手先の技術では、必ずいつかは敗北を導くものである。したがって、邪念の一切は拭い去っておかなければならない。邪気などという毒気は、抜き取っておかなければならない。

そして、居掛之術に用いられる「心法」は、敵の心を先取りして、その邪(よこしま)な意念を封じることにある。邪な意念を封じることが出来れば、何も太刀を抜く必要はない。戦わずして勝てるからだ。

武士道において、肝心なことは、「遅れを取らない」ということである。「先の先」を読むことだ。仕掛けられてからの「後の先」では遅れを取る。

「先の先」を読むことは、つまり、自分の会得した個人的闘技の優をもって、天下に武勇をひけらかすことではなく、機先を制して、「覚悟をする」ということなのである。これこそが「先の先」であり、太刀を抜かないことを言う。それだけで機先を制することが出来るからである。

この覚悟の中には、武士道の「日々に死を充(あ)てて生きる」という崇高(すうこう)な精神を内包する心の処し方がある。そして、居掛之術とは、一切の迷いや柵(しがらみ)を捨て去った者のみが会得出来る、高級技法なのだ。

「敵を斬らず、敵に斬らせない境地」

これこそが、精神的行動原理が、死を超越したことの証(あかし)であり、「死の哲学」を体現する、誠の武士の生き態(ざま)、そのものと言えよう。「死の哲学」は、死ぬことを奨励する哲学ではない。「死ぬ事と見付けたり」の覚悟の程を探求する哲学である。

世に、自称「武道家」と称する御仁(ごじん)はゴマンといよう。しかし、ゴマンといる武道家の中で、わが流の「心法」に匹敵する「術」を会得している御仁は少なかろう。それは、この種の人間の多くが、未(いま)だに弱肉強食論に明け暮れているからだ。技術面で強いか弱いかを論じ、自武道・自流が日本一、世界一と思っているからだ。

しかし、日本一でも世界一でも、強弱論で論ずるならば、高等訓練を受けて、自動小銃を持った一兵卒すら歯が立たないだろう。あるいは、閃光(せんこう)の刹那(せつな)でしかない、点にしか見えない居掛之術には歯が立たないだろう。したがって、強弱論を超越しなければ、「心法」の説かんとするところは、見えてこないだろう。

心法は、肉体の持つ強弱を、最初から問題にしていないのである。

強弱論に固執する限り、肉体の持つ体力は重要だろう。しかし果たして、限界のある肉体や体力が、晩年どの程度役に立つか、大いに疑問である。それは肉体が「有限」であるからだ。それぞれの有限には、それぞれにキャパシティーという「容量」があり、この容量は、制限があるし、制限も、有限の範囲において、人それぞれに異なっている。しかし一方、心の容量は無限であるし、無限に広がる心は、宇宙にも繋(つな)がっている。

正念を持ち、正しい思いを持てば、それは即(そく)宇宙であり、宇宙である吾(われ)に対し、敵が刃向かって来たとしても、敵は宇宙を相手にしているから、宇宙である吾(われ)に勝つことは出来ない。

つまり、居掛之術とは、「敵に斬られず、敵を斬らず」の正念・正気で、心法としての「術」が構成されているのである。この「心法」を用いれば、敵の邪念・邪気は、必ず制することが出来るのである。この心の境地をもって、居掛之術は、「心法」とともに存在するのである。 |